On aura été témoins de tant de gestes exceptionnels, cet été olympique ; on aura fêté et célébré le courage, la force, la capacité à dépasser ses limites. Qu’est-ce qu’un exploit ? C’est une «action d’éclat, héroïque», c’est une prouesse, selon les définitions. Comme on aime y assister, les regarder. Aujourd’hui, une femme s’apprête à accomplir un exploit. Sa force est inimaginable. Son courage est sans pareil. Elle n’est porteuse d’aucun drapeau à moins qu’elle ne les porte tous. Aucune médaille ne viendra la récompenser : tout juste espère-t-on qu’elle sera entendue. C’est elle qui nous regarde. Elle nous invite à nous pencher sur l’abîme dans lequel elle n’a pas sombré ; qu’on y plonge, avec elle. Cette femme se prénomme Gisèle. Si je n’écris pas son nom de famille, c’est qu’il n’est pas le sien, il appartient à celui qui fut son mari, devenu un bourreau.

Gisèle détient un savoir terrible et monumental ; elle porte la fin d’une illusion à laquelle on continue à s’accrocher. Elle vient confirmer la fin d’un mythe qui a tous les atours d’un déni collectif : le mythe du monstre. Ce monstre si familier, qui est au cœur de tant de contes, de séries, de films, de récits. On en est gorgé·e·s, de ces histoires, elles nous ont formé·e·s, éduqué·e·s. On a grandi entouré·e·s de monstres puissamment photogéniques. Toutes ces fictions consacrées à des serials killers extraordinairement malins, à des serials violeurs toujours interprétés par des acteurs charismatiques. Leurs proies, elles, demeurent interchangeables : des corps inertes, impuissants à se défendre, des femmes qui tremblent, qui supplient en vain un Barbe-Bleue, un Dracula, un tueur. Des sacrifiées à la souffrance sexualisée, vêtue d’une robe transparente que le monstre leur arrache. Aux enfants, on raconte l’histoire de la Belle au bois dormant, qui dort cent ans avant d’être réveillée par un prince. Elle attend qu’il lui confirme qu’elle est vivante. Il est le détenteur de son consentement, qu’elle ne peut accorder, puisqu’elle dort. Et, tandis qu’elle est inconsciente, il la porte sur un lit où il cueille les doux fruits de l’amour. Une société se définit et se constitue par les récits qu’elle privilégie, par les histoires auxquelles elle laisse toute la place. Si la fiction ne peut endosser seule la responsabilité de ce qui traverse notre société, lorsqu’elle en est le reflet si terriblement fidèle, la fiction devrait questionner ce qu’elle aime tellement nous raconter, encore et encore.

Miroir déformant du couple

«Monstre» a pour synonyme «phénoménal» et «faramineux». Des monstres, ces 51 accusés ? Mais ils sont, au contraire, d’une humanité médiocre, ceux devant lesquels Gisèle a choisi de se tenir, pour pouvoir les regarder droit dans les yeux. Ils ont la fadeur banale de monsieur Tout-le-Monde, ils sont ces insoupçonnables voisins, amis, collègues, des pères de famille charmants, ils sont cadres supérieurs, pompiers, profs, ouvriers, artisans ou journalistes, retraités ou jeunes trentenaires, ils sont de gauche, de droite, ils sont aimables, serviables, ils vont chercher leur enfant à l’école et font la vaisselle avant de scroller sur le Net et de s’inscrire sur un forum proposant de violer une femme sédatée, comateuse.

Bien sûr qu’on a peur de l’écouter, Gisèle. Ce qu’elle met au grand jour est terrifiant : il n’y a pas grand-chose qui différencie un violeur d’un homme. En quoi consiste-t-il, ce «pas grand-chose» ? Qui voudra répondre à la question ? Qui s’y attellera ? Si tous les hommes ne sont pas des violeurs, les violeurs peuvent apparemment être n’importe quel homme. Le procès de Mazan se distingue par le nombre des accusés, mais il est temps de cesser d’invoquer le caractère «particulier» de cette affaire, en la qualifiant de fait divers «hors norme». Cette affaire est le miroir grossissant de tout viol conjugal, ce crime si peu entendu, si peu reconnu. Cette affaire est le miroir déformant du couple. Et c’est en ça qu’elle pose des questions fondamentales.

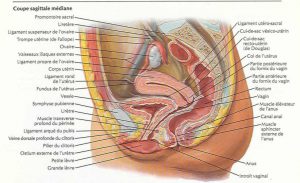

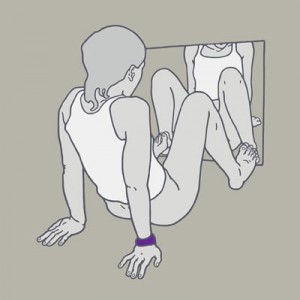

Pour d’aucuns, être violée, c’est être attaquée dans une ruelle sombre par un inconnu qui vous déchire vos vêtements et vous menace d’une arme. Ces viols existent. Mais comment dire l’acte sexuel auquel on ne consent pas, qui se déroule dans sa propre chambre à coucher, après avoir couché les enfants ? Comment dire que, bien sûr, on est entrée dans le lit conjugal de son plein gré et peut-être même qu’on était nue ? Comment dire qu’on a dit non ou peut-être même qu’on n’a pas dit non, mais que tout notre corps disait non ? Comment dire qu’on ne s’est pas battue pas défendue car comment se défendre contre son mari, son compagnon ? Parfois, le violeur a la clé. De la maison, de la chambre, de l’intimité, du psychisme, de l’amour, de la relation. Il n’y a pas de caméras de surveillance dans les chambres à coucher. Ça sera parole contre parole. S’il n’y avait pas eu de preuves tangibles, s’il n’y avait pas eu ces milliers de terribles vidéos sur l’ordinateur du mari de Gisèle, qui l’aurait crue, cette histoire ? Il n’est pas besoin d’aller pointer du doigt des cultures qu’on qualifie de moyenâgeuses. Nous habitons ce pays dans lequel le corps d’une épouse n’est qu’un bien, qu’on s’échangera sur le Net, qu’on offrira à d’autres hommes, un cadeau de choix, une viande, une chose. Dans les articles consacrés au procès, on lit qu’elle est digne, Gisèle. Mais pourquoi ne le serait-elle pas ? L’indignité, c’est elle qui lui fait face.

Prouver qu’elles sont bien «crédibles»

Le viol est une terrible démocratie : n’importe qui peut en être victime. Derrière Gisèle, une foule attend, toute de récits oubliés, rangés, archivés, niés, classés sans suite. Une montagne de récits de victimes qui disent toujours la même chose. Si leur similitude donne le vertige, la persistance avec laquelle notre société bataille pour qu’il n’en reste pas un mot, aucune trace, de ces témoignages, donne la nausée. Celle-ci ? Elle a parlé un peu trop tard : vingt ans plus tard, vraiment ? Celle-là ? Elle portait un crop top. Bien trop dévêtue, c’est suspicieux. Cette autre ? Elle était voilée. Bien trop vêtue, c’est suspicieux. Celle-là avait 14 ans, que faisaient ses parents ? Celle-ci avait 39 ans, que faisait-elle avec des rugbymen de 21 ans? Elle avait accepté de prendre un verre ? Aucun verre n’est gratuit. Non non ma fille, tu n’iras pas du tout danser. Celle-ci, assassinée par son mari ? Elle avait, monsieur le juge, une «personnalité écrasante». Elle était dominante. Cette autre ? Elle était «frustrante», ne consentant pas à tous les actes sexuels. Toutes soupçonnables, toutes soupçonnées. Toutes objets d’enquêtes, même mortes. Toutes forcées de prouver qu’elles sont bien «crédibles». Des allumeuses, qui déclenchent l’incendie dans lequel elles périront. Comme il est bien rodé, ce monologue des agresseurs, comme on le connaît, comme je le connais, comme tu le connais, offrant des «raisons» à leur geste, des excuses, des explications. Cette inversion des responsabilités, on l’a vécue, on l’a subie. On aura été violée parce que. Et on a été élevées à les écouter, à les comprendre, même, toutes les raisons pour lesquelles on aura été brisées, bousillées. Et on a été bien entraînées, rompues à faire plaisir, à satisfaire, à plaire. Mais pas encore assez.

Il y a, dans le film la Nuit du 12, ces mots si simples et inoubliables, que prononce le personnage du policier qui enquête sur un féminicide : «Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.» Cette phrase a la modestie d’un début. Elle reprend le récit à zéro. Ce «quelque chose», il va falloir le regarder en face. Par quel bout le défaire ? Gisèle a été l’objet d’une entreprise de destruction menée par un homme, son mari, qui n’a rien laissé au hasard ; un système, pensé, organisé dans ses moindres détails. Elle a vécu un calvaire ; mais qu’on ne fasse pas d’elle une martyre, une de ces icônes muettes au regard baissé qu’on aime à célébrer et à plaindre, justement, aussi, parce qu’elles le restent, muettes. En refusant le huis-clos, Gisèle exige de nous que nous regardions, que nous lisions, que nous écoutions. C’est bien le minimum. Qu’on n’accorde pas une minute de silence de plus aux victimes de violences sexuelles. L’hommage rendu aux mortes, le soutien aux violées, qu’il fasse un boucan monstrueux, qu’il soit un chaos inoubliable, durable. Qu’il soit une question obsédante, enfin.