dossier complet trouvé dans Libération:

Qui sont les victimes ?

Elles s’appelaient Géraldine, Christelle, Ninon, Marine, Carole, Myriam. Toutes sont mortes ces derniers mois sous les coups de leur mari, compagnon ou ex-conjoint. Leur décès a eu lieu dans l’indifférence générale, politique et médiatique. Les circonstances de la mort de ces femmes ont parfois été résumées en quelques lignes dans une dépêche AFP, comme autant d’événements anecdotiques. Les titres de presse régionale les ont systématiquement traitées dans la rubrique faits divers, qualifiant l’événement de «crime passionnel», de «différend conjugal» ou de «drame de la rupture». Autant d’euphémismes pour qualifier des homicides qui se produisent le plus souvent dans l’intimité du domicile conjugal, sans témoin. Les victimes n’ont parfois pas de prénom, pas de profession. Il arrive que seul leur âge et le mode opératoire de leur agresseur apparaissent: «étranglée», «battue à mort», «tuée par balle», au «couteau de cuisine» ou «à coups de fer à repasser». Des meurtres passibles de la réclusion criminelle à perpétuité (au lieu de 30 ans), le fait que l’auteur soit le compagnon ou l’ex-conjoint de la victime étant une circonstance aggravante. Après avoir vu passer, une nouvelle fois, l’un de ces titres sans que cela n’émeuve grand-monde, nous nous sommes demandé qui étaient ces femmes. Nous avons recensé les articles des journaux locaux, régionaux et nationaux, pour tenter d’en savoir plus sur ces victimes anonymes. Ce corpus n’est pas exhaustif : tous les cas n’ont pas été relayés par la presse, et quand ils le sont, c’est souvent de manière parcellaire. Ce travail permet de prendre conscience de ce que les chiffres ne disent pas : les noms, prénoms, âges, situations familiales, professions, mais aussi les circonstances de la mort de ces femmes, les éventuels antécédents ou le traitement judiciaire. Au total, Libération a enquêté sur 220 décès de femmes. Toutes ont été tuées par leur conjoint, leur mari ou ex entre 2014 et 2016.

Déjà, à l’été 2004, Blandine Grosjean, alors journaliste à Libération, avait comptabilisé pendant deux mois le nombre de femmes tuées dans le cadre conjugal à partir des dépêches (souvent laconiques) parues sur le fil AFP. Au moins 29 femmes avaient trouvé la mort dans ces conditions, selon ses calculs. Il n’existait à l’époque aucun décompte officiel des homicides conjugaux. Il faudra attendre l’année suivante pour que le ministère de l’Intérieur comptabilise les «morts violentes au sein du couple» en France. D’après les derniers chiffres disponibles, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2015, soit un décès tous les trois jours. Cet ordre de grandeur, répété tous les 25 novembre à l’occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, est resté constant ces dernières années. La Place Beauvau dénombrait également 22 morts d’hommes la même année, tués par leur épouse ou conjointe. Libération, en revanche, a fait le choix se concentrer sur les femmes. Evidemment, des hommes peuvent être eux aussi victimes de violences conjugales. Mais l’écrasante majorité des victimes de meurtres conjugaux sont de sexe féminin. Pour de nombreuses associations et universitaires, les meurtres conjugaux procèdent d’une violence de genre, reposent sur ce que la sociologue Pauline Delage appelle dans son ouvrage Violences conjugales: du combat féministe à la cause publique (Presses de Sciences-Po) «une asymétrie de genre». Certains parlent d’ailleurs de «féminicides», une notion inscrite dans le droit pénal de plusieurs pays sud-américains, mais qui peut aussi être appliquée à des meurtres de femmes commis hors du cadre conjugal.

Le recensement des articles de presse locaux et nationaux sur les femmes tuées par leur partenaire actuel ou passé nous a permis de battre en brèche plusieurs idées reçues. Ce qui frappe d’abord, c’est l’hétérogénéité des profils de victimes. «Les violences conjugales touchent toutes les femmes», et pas seulement les classes les plus défavorisées, expliquait à Libération Laurence Rossignol lors d’un entretien mené juste avant l’élection présidentielle. La grande majorité des 220 femmes que nous avons comptabilisés étaient insérées socialement, avaient un domicile, souvent des enfants. Etudiante ou retraitée, urbaine ou rurale, Bretonne ou Corse : toutes les tranches d’âge et toutes les régions semblent touchées. L’Île-de-France compte le plus de victimes, elle est aussi la plus peuplée. A peine une vingtaine de femmes tuées était de nationalité étrangère, selon les articles que nous avons recensés. La consommation d’alcool de l’agresseur n’est évoquée que dans 15 cas.

Sophie P., 41 ans, Caluire (Rhône), le 21 mai 2014. Son ex-conjoint était emprisonné pour des violences contre elle. Ce jour-là, alors qu’il était en permission, il va à sa rencontre, se saisit d’une hache, puis la tue. Il était libérable en juillet et aurait juré, selon le Progrès, de recommencer «s’il sortait». Il s’est pendu dans sa cellule en septembre 2014.

Les circonstances en revanche, sont souvent similaires. Le meurtre a lieu dans la plupart des cas au domicile ou à proximité (dans 170 cas), et dans un contexte de séparation ou au moment de l’officialisation de la rupture (déménagement ou instance de divorce). L’une des femmes a par exemple été tuée par son compagnon alors qu’elle venait de s’installer dans son nouvel appartement avec ses deux enfants.

En recueillant ces données, nous avons pu observer également que l’auteur des faits avait parfois déjà été visé par des signalements. Pour la plupart d’entre eux (23), ceux-ci étaient relayés par des proches ou voisins interrogés par la presse après le meurtre, relatant des disputes ou des coups, sans pour autant qu’il n’y ait de trace de plainte ou de main courante. 21 des 220 conjoints avaient déjà été jugés pour des violences conjugales, 16 ont déjà été visés par une plainte ou une main courante pour violences conjugales, 17 ont déjà été condamnés dans une autre affaire. Des chiffres relativement peu élevés, et qui font écho à ceux de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et de l’Insee, qui estiment que seul un quart des femmes victimes de violences conjugales se rendent au commissariat ou à la gendarmerie (14% portent plainte, 8% déposent une main courante). Les articles de presse que nous avons consultés étant toutefois souvent incomplets, il est possible que le nombre de plaintes ou de condamnations soient plus élevées que ce que nous avons constaté. Le suicide du meurtrier est également fréquent. Selon les données que nous avons recueillies, dans 75 des 220 cas, l’auteur des faits se donne la mort après avoir tué sa compagne, empêchant ainsi tout procès.

Des femmes sous emprise

Pourquoi n’est-elle pas partie avant le coup fatal? La question revient souvent, en filigrane, dans les articles de presse sur les homicides conjugaux. On y sous-entend que la victime aurait dû porter plainte dès le premier coup ou la première insulte, qu’elle n’aurait pas dû rester sans dénoncer son conjoint, qu’elle serait coupable de ne pas avoir réagi à temps. Ainsi, dans Fausse route (2003) la philosophe Elisabeth Badinter s’interroge-t-elle, candidement: «Alors que chaque pays européen admet le divorce, pourquoi tant de femmes, objets de seules pressions psychologiques, n’y ont-elles pas recours ? Pourquoi ne font-elles tout simplement pas leurs valises?» Une culpabilisation rappelant celle à l’œuvre pour les violences sexuelles (la fameuse «culture du viol») qui reflète une méconnaissance de ce qu’est l’emprise. «Toutes les femmes que nous recevons vivent des histoires différentes, mais les mécanismes sont exactement les mêmes», analyse Annie Guilberteau, directrice générale de la fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), qui accueillent plusieurs dizaines de milliers de femmes subissant des violences chaque année. Des femmes qui «sont peu à peu isolées de leur sphère professionnelle, amicale, sociale, et deviennent totalement dépendantes de leur conjoint», détaille-t-elle. Cette dépendance est aussi parfois financière, économique ou administrative, une des stratégies des conjoints étant aussi de confisquer carte bleue, chéquier, ou papiers d’identité. Privées de leur liberté et piégées dans leur relation, les victimes ne cherchent pas à s’opposer au conjoint par peur des représailles, et encore moins à fuir. Les proches, eux, se révèlent souvent démunis face l’absence de réaction de la victime, l’incitant un peu plus au silence. La présence d’enfants est aussi souvent un frein au départ, la victime voulant préserver l’unité familiale. L’auteur pousse «la victime à se soumettre, à se ressentir comme n’ayant aucune valeur, comme étant incapable, coupable, honteuse, inintelligente, sans aucun droit, réduite à une chose», décrit Muriel Salmona, psychiatre et auteure de plusieurs ouvrages sur la violence conjugale, qui définit l’emprise comme une «véritable entreprise de démolition identitaire» de la victime. Le moindre geste de travers pouvant être l’élément déclencheur de la violence, les femmes vont adapter leur comportement pour satisfaire celui avec qui elles partagent leur vie. «Pour se protéger, elles tissent autour d’elles un filet de sécurité, explique Annie Guilberteau. Elles se disent : « si je prépare le repas comme il l’aime, si j’arrive à calmer les enfants avant qu’il rentre du travail, si j’obtempère à tous ses désirs, alors peut-être que ça ira mieux. »» Ce climat de peur permanent, l’historien Ivan Jablonka le décrit dans son ouvrage consacré à Laëtitia Perrais, assassinée près de Pornic en 2011. La mère de l’adolescente, battue et violée par son mari, vivait dans un «mixte de sidération et d’attente qui prend la forme d’un sourire immobile et qui est la crainte de mal faire, l’effort muet et appliqué pour ne pas déclencher la colère de l’autre», écrit le lauréat du prix Médicis dans Laëtitia ou la fin des hommes (Seuil).

UNE VIOLENCE CYCLIQUE

Souvent, le phénomène est si ritualisé, banalisé, intégré, qu’il n’est pas identifié comme tel par les femmes et leur entourage. L’ascendant est d’autant plus difficile à cerner qu’il peut s’exercer de manière très diffuse: «Beaucoup de couples fonctionnent sur un modèle dominant-dominé sans qu’il n’y ait forcément de violences physiques ou psychologiques», souligne Alexia Delbreil, médecin légiste au CHU de Poitiers et auteure d’une thèse sur les homicides conjugaux en Poitou-Charentes. Le processus est aussi cyclique et graduel. Un conjoint violent ne l’est généralement pas au début de la relation ; en revanche, il instille très rapidement chez sa conjointe des éléments qui la rendront un peu plus fragile. La psychiatre spécialiste en victimologie Marie-France Hirigoyen les détaille dans Femmes sous emprise : les ressorts de la violence dans le couple. Elle explique: «Les professionnels qui ont encouragé une femme à quitter son conjoint maltraitant s’irritent souvent de voir celle-ci retourner auprès de lui et les explications qu’ils donnent, dans leur effort pour la responsabiliser, la culpabilisent encore plus. On oublie que, si les coups ont été possibles, c’est que, dès le début de la relation, le terrain a été préparé, les défenses de la femme levées.» Il y a, d’abord, une phase de séduction, que les Anglo-Saxons appellent le «love bombing»: dans le cycle de la violence, répétition de comportements théorisée en 1979 outre-Atlantique, cela correspond à la phase dite de «lune de miel». Cette séduction, décrit l’auteure, «vise les instincts protecteurs de la femme». On racontera une enfance malheureuse ou un travail difficile par exemple. «Cette séduction, explique Marie-France Hirigoyen, est une séduction narcissique destinée à fasciner l’autre, et en même temps, à le paralyser.» Car, dans le même temps, «par des micro-violences ou de l’intimidation, elle est progressivement privée de tout libre arbitre et de tout regard critique sur sa situation». On retrouve les mêmes cas de figure chez les victimes de sectes, écrit-elle: une étape d’effraction, qui consiste à pénétrer dans le territoire psychique de l’autre – du genre, un intrusif et insistant «A quoi tu penses ?

– A rien.

– Non, je te crois pas, tu penses forcément à un truc.

– Non, je t’assure.

– Mais tu penses à quoi ?» Ensuite il y a une étape de lavage de cerveau, avec alternance de menaces et de caresses. Lors de ces périodes de réconciliation, le conjoint minimise les faits, se justifie, promet de ne plus recommencer. Les victimes vont alors retirer leur plainte, regagner le domicile… Enfin, il existe une phase de programmation. On arrive à des états de modification de la conscience. La victime entre en état de dissociation, elle devient peu à peu étrangère à ce qui lui arrive. «C’est un moyen efficace de survie pour ne pas perdre la raison, une stratégie passive lorsqu’on a le sentiment qu’il n’y a aucune issue possible.» Et c’est ainsi qu’une femme victime de violences opposera au bon sens une passivité inquiétante. «Quand un individu apprend par expérience qu’il est incapable d’agir sur son environnement pour le transformer en sa faveur, il devient incapable, physiologiquement, d’apprendre.»

Marine M., 26 ans, Avanton (Vienne), le 9 juin 2014. Alors qu’elle rentre d’un week-end chez son père, Marine est tuée à son domicile d’une trentaine de coups de couteau. Les deux fillettes du couple, âgées de deux et trois ans et demi, ont assisté au moins en partie au meurtre. La victime devait débuter un nouvel emploi le lendemain et visiter un appartement. Son conjoint a été condamné à vingt-cinq ans de prison lors d’un procès suivi par Libération. Il a fait appel.

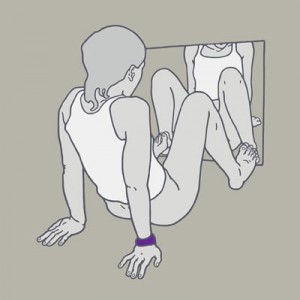

Porter plainte, pousser la porte d’une association ou composer le 39 19 est alors difficile pour ces femmes qui ne se considèrent souvent pas comme victimes. «Les femmes qui arrivent dans nos centres sont comme paralysées, dans l’incapacité de réagir, de ne pas répondre au téléphone si leur conjoint les appelle par exemple», explique Françoise Brié, porte-parole de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) et directrice de l’association L’escale, en région parisienne. Elle évoque des situations très diverses, des femmes sans papiers ou très précaires qui ne connaissent pas leurs droits, d’autres de milieux très favorisés qui n’ont jamais travaillé et n’ont pas les ressources suffisantes pour quitter le domicile conjugal. A ces femmes, qui souvent minimisent les faits et couvrent les auteurs, les travailleurs sociaux tentent de faire prendre conscience des abus subis. Sur les plaquettes des associations figure souvent un schéma du cycle de la violence. Les femmes peuvent alors réaliser peu à peu qu’elles vivent elles aussi ces allers-retours entre phases de tensions et de coups. Les professionnels insistent sur la nécessité d’agir vite. Car selon leurs observations empiriques, plus le cycle se répète, plus le processus peut s’intensifier jusqu’au coup fatal.

La séparation, moment de vulnérabilité

C’est au moment de la séparation que les femmes sont particulièrement vulnérables. D’après les données récoltées par Libération, les femmes tuées ces trois dernières années étaient pour une soixantaine en train de rompre avec leur compagnon (même si on peut imaginer qu’elles aient été plus nombreuses, mais il peut arriver que les articles de presse consultés ne le précisent pas) ou récemment séparées. Souvent, les victimes venaient de quitter le domicile conjugal, s’apprêtaient à prendre leur indépendance. L’auteur réalise alors le caractère irréversible de la rupture et ne l’accepte pas. Marine M., tuée en juin 2014 près de Poitiers, devait débuter un nouvel emploi le lendemain et avait rendez-vous pour une visite d’appartement. Le moment de la passation des enfants entre les deux parents, dans le cadre d’une garde partagée, est aussi risqué. «L’homme voit la victime dans son autonomie, il réalise qu’elle est en train de s’émanciper, de lui échapper, explique Karen Sadlier, professeure en psychologie clinique spécialisée des violences conjugales. Il peut aussi avoir des fantasmes de jalousie, se demande ce qu’elle va faire pendant qu’il n’est pas là… Tous les éléments sont réunis pour un passage à l’acte.» Selon l’Observatoire des violences de Seine-Saint-Denis, en 2009, la moitié des cas d’homicides conjugaux dans le département s’étaient produits pendant le droit de visite du père.

Léa G., 18 ans, Dijon (Côte-d’Or), le 29 janvier 2016. La jeune femme est étouffée à son domicile par son compagnon avant que celui-ci ne se jette par la fenêtre. Selon France 3 Bourgogne – qui titre : «deux étudiants ont été retrouvés morts, la piste du crime passionnel est privilégiée» – le jeune homme aurait laissé une lettre dans laquelle il explique son geste par «la jalousie qu’il éprouvait».

Pour celles qui survivent, les conséquences sont également lourdes: dévalorisation, perte d’estime de soi, anxiété… Les femmes victimes de violences conjugales sont dans une situation de fragilité psychique mais aussi physique (fatigue extrême, douleurs chroniques, palpitations, difficultés à respirer…). «L’état de tension permanente dans lequel les femmes violentées sont placées les rend plus vulnérables à toutes les maladies, par le biais de la baisse de leurs défenses immunitaires», écrit aussi Marie-France Hirigoyen. La dépression toucherait plus de la moitié des femmes victimes de violences conjugales. Elles feraient cinq à huit fois plus de tentatives de suicide que le reste de la population.

Quand les enfants sont des victimes

Ils sont les grands oubliés des violences conjugales, mais y sont directement confrontés. Ces trois dernières années, d’après les calculs de Libération, 51 enfants mineurs (et huit enfants majeurs) étaient présents lors du meurtre de leur mère par celui qui était, le plus souvent, leur père. Onze d’entre eux ont perdu la vie en même temps que leur mère. La délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur confirme cette exposition des plus jeunes à la violence conjugale : d’après ses chiffres, en 2015, 36 enfants ont été tués en France dans le cadre des violences dans le couple, dont 11 enfants tués par leur père en même temps que leur mère. 68 enfants, souvent en bas âge, étaient présents au domicile au moment des faits, dont 13 témoins directs du meurtre. Dans d’autres cas, c’est l’enfant qui retrouve le corps inanimé ou agonisant de sa mère, par exemple en rentrant de l’école. Il peut aussi assister au suicide de son père, ainsi qu’à l’intervention des secours et de la police et à l’arrestation de son père. Autant de scènes traumatisantes pour les enfants à l’issue desquelles ils deviennent orphelins d’un parent, voire des deux, et voient leur structure familiale définitivement explosée. Les professionnels sont unanimes : la présence des enfants n’est pas un frein pour l’auteur. L’enfant est même souvent l’élément déclencheur de la violence, explique Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique qui a notamment écrit l’Enfant face à la violence dans le couple (Dunod) : «Les trois quarts des passages à l’acte violents dans le couple sont liés à la question de l’éducation des enfants : savoir quand il doit prendre son bain, s’il a fait ses devoirs, s’il a fini son assiette…» énumère-t-elle, tandis que l’enfant, de son côté, peut être pris dans un «conflit de loyauté», se sentant partagé entre ses deux parents.

Tunde K., 36 ans, Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), le 19 juillet 2014. La femme, d’origine hongroise, ainsi que ses deux enfants de 18 mois et 5 ans ont été égorgés. Elle était enceinte de 8 mois au moment du décès. Son conjoint avait entrepris de fuir vers l’est de l’Europe, avant de rebrousser chemin et de se rendre à la police à Forbach.

Même s’ils n’en sont pas les destinataires directs, ces violences ont un impact sur les enfants, et ce tout au long de leur vie, indique Muriel Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. «Avoir subi des violences dans l’enfance est la principale cause de décès précoce à l’âge adulte et peut faire perdre jusqu’à vingt ans d’espérance de vie», décrit la psychiatre à Libération. Pourtant, ces enfants exposés au spectacle de scènes de violences conjugales ne bénéficient en France d’aucune prise en charge systématique, y compris en cas de meurtre conjugal, et ne sont pas considérés comme victimes au sens juridique. Et ce alors que la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, dite «convention d’Istanbul», ratifiée par la France en 2014 reconnaît dans son préambule que «les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille». Les risques pour la santé de l’enfant sont proportionnels aux violences subies: alors qu’environ la moitié des enfants exposés aux violences conjugales présentent un trouble de stress post-traumatique – fréquent chez les rescapés d’attentat, et qui peut se traduire notamment par le fait de revivre l’événement par le biais de cauchemars ou de flash-backs par exemple -, ce taux atteint 100% en cas du meurtre dans le couple, explique Karen Sadlier. Les violences ont des répercussions, souvent très lourdes, sur la vie, la santé, le développement et le comportement des enfants exposés – les mêmes que pour les enfants directement maltraités : pleurs excessifs, troubles du sommeil, difficultés de concentration, anxiété, phobie scolaire, repli sur soi, agressivité, dépression voire suicide, détaille l’Observatoire national de l’enfance en danger. Les enfants exposés à la violence conjugale peuvent aussi manifester des problèmes de santé comme l’asthme, des retards de croissance ou des troubles alimentaires (anorexie, boulimie…), voire des troubles cardio-vasculaires, de l’immunité ou maladies neurologiques une fois adulte. Pour Laurence Aulnette, pédopsychiatre à l’hôpital, cela s’explique par le lien particulier entre la mère et l’enfant : «Je me souviens d’un cas qui m’avait frappé. Une dame vient à l’hôpital avec ses deux enfants consulter pour une angine. Alors que je lui touchais la gorge pour sentir les ganglions, le petit qu’elle avait dans les bras m’a saisi pour protéger sa mère. Son père avait auparavant essayé de l’étrangler».

Bernadette L., 42 ans, Benay (Aisne) le 13 février 2015. Ce vendredi, Bernadette a rendez-vous avec un avocat pour initier une procédure de divorce. Une semaine plus tôt, son mari lui avait jeté au visage un ordinateur. Depuis, elle dort chez sa mère. Alors qu’elle repasse à son domicile pour chercher sa fille, son mari l’attend dans le garage et l’égorge avec un couteau de cuisine. Elle décédera de ses blessures deux jours plus tard. L’homme a été condamné à 16 ans de prison.

«C’est un traumatisme pour l’enfant, quelque chose qui fait effraction dans son corps, dans sa psyché», résume Chantal Zaouche Gaudron, professeure de psychologie de l’enfant à l’université Toulouse Jean Jaurès spécialiste des enfants exposés aux violences conjugales, qui souligne aussi le risque de reproduction de la violence à l’âge adulte, dont Libération se faisait l’écho dans un article publié en août dernier. «Même si évidemment il n’y a pas de déterminisme», met en garde la chercheuse. Selon Laurence Aulnette, «60% des personnes responsables de violences conjugales ont déjà été exposées étant enfant».

Le fait d’avoir été témoin de coups entre les membres de la famille multiplie en effet la probabilité d’être soi-même auteur, mais aussi victime, de violence conjugale. En 2010, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu que le facteur principal pour subir ou commettre des violences était d’en avoir déjà subi. La violence au sein du couple peut aussi avoir un impact sur la santé de l’enfant à naître (mort fœtale in utero, fausse-couches, naissances prématurées…). D’après plusieurs études, les femmes exposées à la violence pendant leur grossesse ont risque supérieur de 37% d’accoucher prématurément et les nouveaux nés dont la mère a été victime ont 30% de risque en plus de nécessiter des soins intensifs.

Pourtant avérés, ces effets subis par les enfants spectateurs de la violence entre parents sont souvent mal diagnostiqués, et mal soignés. La faute à une prise en charge erratique par les professionnels de la protection de l’enfance, d’abord préoccupés par les problèmes de violence directe sur l’enfant, et mal formés à cette problématique. «Pendant trop longtemps les institutions en charge de la protection de l’enfance ne se sont pas senties directement concernées par les violences conjugales, dès lors que les enfants du couple n’étaient pas eux mêmes l’objet de violences physiques», écrit le psychothérapeute Pierre Lassus. Pour prévenir ces risques, un dispositif inédit a été mis en place à l’hôpital de Saint-Malo pour repérer et prévenir les violences conjugales dont les enfants auraient pu être victimes. «On a essayé de prendre en charge les enfants en même temps que la mère. Il faut être attentif à l’impact de la violence sur un enfant. Parce qu’ils sont des victimes, même s’ils ne vivent pas les coups, un enfant est hyper vigilant au moindre bruit», explique Laurence Aulnette, pédopsychiatre à l’hôpital. Dès la prise en charge de la mère victime de violence, l’enfant rencontre également une assistante sociale et un médecin pour «recueillir la parole». «Parfois certains ne veulent pas parler, c’est leur droit. On leur montre des pictogrammes, on essaye de les accompagner. Certains même très jeunes nous disent “j’ai cru que maman allait mourir”. Et ce qui est frappant c’est que les enfants d’une même famille vont raconter les événements quasiment avec les mêmes mots. C’est en lien avec la mémoire traumatique.». Si les troubles persistent, les médecins procèdent à une mise à l’abri de l’enfant avec la mère au sein de l’hôpital, ainsi qu’à un signalement auprès du procureur de la République.

Sur décision judiciaire, l’enfant peut être placé en centre d’accueil, en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ou encore confié dans l’urgence à un membre de sa famille, maternelle ou paternelle. Des familles souvent elles-mêmes traumatisées par le meurtre, focalisées sur le deuil ou préoccupées par le sort judiciaire du père. Ces grands-parents, oncles ou tantes, taisent aussi parfois pendant des années à ceux qu’ils recueillent leur histoire familiale. Victoria Mizrahi, conseillère conjugale et familiale spécialisée dans l’accompagnement des victimes et des auteurs de violences conjugales et familiales à La Rochelle, rapporte le cas d’une jeune femme, placée à l’âge de huit ans chez ses grands-parents. «Incapable d’avancer, au sens propre au sens figuré, elle a arrêté de marcher quand elle a appris à l’adolescence que son père avait tué sa mère». La jeune femme a mis plus de dix ans avant de pouvoir se tenir de nouveau debout. Se pose aussi la question de l’autorité parentale du géniteur condamné. Ce n’est que depuis récemment, que le juge, en cas de violences conjugales, doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de celle-ci, qui n’est pas automatique. Condamné en janvier à 25 ans de prison par la Cour d’assises de la Vienne pour le meurtre de la mère de ses deux fillettes (un procès suivi par Libération), Raphaël Dogimi s’est également vu retirer son autorité parentale à la demande du conseil de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), partie civile. Les deux fillettes, aujourd’hui âgées de 6 et 4 ans et placées dans un village d’enfants spécialisé à Amboise, ont assisté au moins en partie au meurtre. La défense a fait appel. Avant 2014, la justice pouvait ne pas statuer. Muriel Salmona se souvient ainsi d’une patiente retournée vivre avec sa soeur chez son père, après sa sortie de prison. «Elle vivait dans la peur permanente. Au bout de cinq fugues, elle a finalement été placée», raconte la psychiatre. Ses confrères – partagés sur la question du maintien du lien entre l’enfant et le parent violent, certains arguant que le lien doit être conservé malgré tout – sont nombreux à rapporter des cas d’enfants obligés de visiter leur père en prison ou encore de lui verser une pension alimentaire. «Ce n’est pas parce qu’il y a un lien de filiation qu’on doit lui accoler l’autorité parentale», estime Edouard Durand, ex-juge aux affaires familiales et ex-juge des enfants. «Peut-être que l’agresseur a le désir de voir ses enfants, mais ce qui compte c’est d’abord la protection de l’enfant», qui doit être tenu éloigné d’un père violent.

Isabelle V., 52 ans, Clonas-sur-Varèze (Isère), le 10 novembre 2016. Tout juste à la retraite et alcoolisé, le mari d’Isabelle aurait tiré sur sa femme avec un revolver, l’atteignant d’une balle en pleine tête. Plusieurs impacts ont été découverts dans la maison. L’homme a affirmé avoir «simplement» voulu faire peur à son épouse, selon le Dauphiné. Elle aurait voulu mettre un terme à leur union. Suivi pour des troubles dépressifs, il a expliqué avoir ensuite voulu se suicider mais que son revolver s’était enraillé. Il a été mis en examen.

Pour l’instant, aucun accompagnement spécifique n’est proposé à ces enfants à l’échelle nationale, mais cela pourrait évoluer. Le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants, dévoilé en mars et qui doit être mis en oeuvre malgré le changement de gouvernement prévoit de «renforcer le repérage des enfants victimes de violences au sein du couple», via notamment un système de bascule des appels reçus par les numéros d’aide aux femmes et aux enfants (le 3919 et le 119). Le plan préconise aussi la mise en place à l’échelle nationale de la «prise en charge hospitalière immédiate des enfants lors de meurtres intrafamiliaux au domicile familial», sur le modèle d’une expérimentation actuellement menée en Seine-Saint-Denis. A l’initiative de l’Observatoire des violences envers les femmes du département, l’hôpital Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois accueille systématiquement les enfants qui ont perdu un parent dans un meurtre conjugal, pour une durée de trois jours à une semaine. 5 enfants ont été hospitalisés en 18 mois, indique à Libération Frédérique Broisin-Doutaz, médecin urgentiste. Le protocole est toujours le même : l’enfant est accompagné depuis le lieu du crime jusqu’aux urgences pédiatriques par un éducateur formé, prévenu par la police. «Il récupère un pyjama, un doudou, un jouet, le carnet de santé. Il utilise souvent son propre véhicule, moins traumatisant que le véhicule de police», explique la médecin. Grâce à une ordonnance de placement provisoire (OPP) du procureur, l’enfant est hospitalisé de manière anonyme, sans que sa famille puisse le voir. Des accompagnantes, retraitées des services de l’enfance, se relaient 24h/24 pour entourer l’enfant. «C’est un sas, une bulle de décompression», qui vise à évaluer la gravité du choc et décider «de façon collégiale» la meilleure option d’accueil. Une fratrie de trois (5 ans, 3 ans et demi et 2 ans et demi), témoins du double meurtre de leur mère et de leur grand-mère maternelle par leur père, ont ainsi été hospitalisés une semaine. Après un accueil en foyer, ils ont finalement été placés chez la nourrice de l’aînée et son époux, les plus à même d’assurer un accueil stable. Le dispositif a été étendu au début de l’année aux femmes grièvement blessées dans le cadre de violences conjugales.

Le traitement médiatique

Systématiquement classées dans la rubrique faits divers, minorées ou mal qualifiées, les violences conjugales, même lorsqu’elles se soldent par un homicide, sont traitées avec un étrange maladresse par la plupart des médias. Les tentatives de meurtres sur conjoint, se retrouvent par exemple régulièrement classées au rayon «insolite» par l’AFP, alors même que le mode opératoire ne prête absolument pas à rire.

Dépêche AFP datée du 1er octobre 2016.

Parmi les articles de presse locale et nationale parus en 2014, 2015 et 2016 que Libération a recensé, figure ainsi plusieurs papiers aux titres sensationnalistes, absurdes ou désinvoltes, alors même qu’un meurtre y est relaté : «Sa femme voulait faire un cadeau à son fils, il l’étrangle», titre par exemple La Dépêche après le meurtre d’une femme par son ex à Narbonne. «Il tue son ex et rapporte le corps à la police dans sa Twingo», peut-on lire sur le site de la radio Europe 1, à propos d’un meurtre survenu en 2015 à Rennes.

Les médias ne sont pas les seuls en cause. «De manière générale, il y a un problème de traitement des inégalités de genre en France, analyse Pauline Delage, auteure de Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique (Presses de Sciences-Po). Cela reste des impensés de la société. Ces actes sont mal qualifiés». La culture populaire a longtemps occulté ce type de violences ; et quand elle ne les occulte pas, elle semble les légitimer : ainsi, jusqu’à récemment, il apparaissait comme moralement répréhensible, mais pas totalement impensable, de battre sa femme – en témoigne l’adage populaire «si tu ne sais pas pourquoi tu bats ta femme, elle, elle le sait». Cette légitimation n’est pas l’apanage des milieux populaires : on se souvient du bon mot, ou plutôt du jeu de mots, inscrit sur le mur jouxtant l’appartement de fonction de la rue d’Ulm du philosophe Louis Althusser, qui a étranglé son épouse Hélène Rytmann le 16 novembre 1980 : «Althusser trop fort». Dans cette (fausse) logique où les violences de genre sont banalisées, le meurtre conjugal devient alors, selon les mots de l’ancienne ministre Laurence Rossignol, «une extension du droit de propriété d’un homme sur une femme», sorte de règle tacite qui relèverait d’un code de lois patriarcal. L’homme qui tue semble considérer que la femme est sa chose ; elle ne doit pas lui échapper. «Ce n’est pas un crime passionnel, c’est un crime possessionnel», dit Maryvonne Chapalain, déléguée du procureur à Paris, citée par Natacha Henry dans Frapper n’est pas aimer ; enquête sur les violences conjugales en France en 2010 (Denoël, 2010).Culpabilisation de la victime, euphémisation, banalisation… Nous avons relevés les réflexes journalistiques qui reviennent de manière récurrente parmi les 220 cas recensés entre 2014 et 2016 dans la presse locale et nationale quand sont traités les homicides conjugaux, et qui contribuent à invisibiliser et à légitimer ces violences.

Invoquer le «coup de folie» d’un homme «jaloux»

«Je l’aimais tant, que pour la garder, je l’ai tuée». Un peu comme dans la chanson Requiem pour un fou de Johnny Hallyday, la presse a souvent tendance à avoir recours au champ lexical de la folie quand elle traite d’un homicide conjugal. Ces actes de violence apparaissent souvent présentés comme incompréhensibles, insensés, et dû, forcément, au «coup de folie» (L’indépendant, 20 août 2014) d’un homme «rongé par la jalousie» (Le Progrès, 13 janvier 2016). L’«impensable folie d’un père», titre ainsi le Parisien après le meurtre d’une femme et de ses trois enfants en 2014 dans le Nord, La personnalité jalouse du meurtrier – voire de la victime – est souvent mise en avant, les médias évoquant de manière fréquente un «meurtre sur fond de jalousie», ou une «femme tuée par jalousie». Si l’on en croit la presse, l’excès d’amour tue. A la lecture de ce genre d’articles, le lecteur n’a pas le sentiment d’être face à un récit décrivant un phénomène de société, mais à un fait divers isolé. On donne l’impression que rien de tout cela n’était prévisible ou évitable.

Les paroles de la police ou des avocats alimentent aussi cette idée, et sont ensuite retranscrites telles quelles dans les pages du journal. «Rien ne laissait présager que cela pouvait arriver», commente ainsi un commissaire dans L’Indépendant en 2016. «On n’est pas dans le cadre de violences conjugales» affirme même le gradé à propos de l’affaire (une femme tuée par son mari). «La jalousie à l’origine du drame», peut-on lire là encore dans le titre. Les proches, eux, voient souvent dans le geste fatal du conjoint violent un acte romantique, une preuve ultime d’amour. «J’ai l’impression qu’il a voulu protéger sa famille», justifie par exemple la sœur d’un auteur. L’homme, âgé de 26 ans, a égorgé sa femme et ses deux enfants de 10 mois et 6 ans. «Quand un homme a un chagrin d’amour, il est capable de tout», défend un voisin dans une autre affaire, survenue en Guadeloupe en 2015. Souvent, les membres de la famille ou les amis justifient l’acte par l’impossibilité supposée pour l’auteur de vivre sans sa compagne, et d’accepter la rupture. «Il ne se voyait pas vivre sans elle, c’était un couple très uni», commente un proche après le meurtre d’une femme puis le suicide de son mari à Pornichet. «Il ne pouvait tout simplement pas imaginer vivre sans elle», lit-on à la fin d’un papier de l’Est Républicain, dans lequel un proche réagit au meurtre d’une quinquagénaire par son compagnon, qui s’est ensuite suicidé. Là encore, l’homme «n’aurait pas supporté l’idée de la voir partir».

Insister sur la personnalité du suspect, un «homme bien»

Le geste semble d’autant plus incompréhensible que l’auteur est souvent présenté comme un homme bien sous tous rapports, qui n’avait rien à se reprocher, et qui formait avec sa compagne un «couple sans histoire». Les commentaires sont souvent élogieux : «c’est un garçon serviable, le locataire modèle», vante le voisin d’un homme accusé d’avoir poignardé à mort sa compagne à Auch en 2016. A propos d’un homme ayant tué son épouse et sa fille avec son fusil de chasse avant de se suicider la même année, dans la Vienne cette fois, la Nouvelle république décrit un «ex-gardien de château sans histoire, ancien combattant plusieurs fois décoré, chasseur émérite».

Les antécédents judiciaires de l’auteur sont également souvent occultés ou minimisés. «Il était quasiment inconnu de la justice» détaille ainsi la Voix du Nord à propos d’un infirmier qui a tué trois personnes dont son ex lors d’un réveillon près d’Arras, avant de préciser que le casier judiciaire de l’auteur portait «une seule mention pour violence conjugale dans le cadre d’un divorce en 2013». «Il était le premier à rendre service. Il était très correct et cordial», affirme le voisin d’un sexagénaire qui a tué son ex-compagne avant de se suicider dans l’Orne en 2016. L’homme avait pourtant déjà été placé en garde à vue pour menace de mort envers la victime. Les articles, souvent rédigés dans l’urgence après les faits, ne sont pas forcément fidèles à la personnalité de l’auteur, aucune enquête n’ayant encore eu lieu. En août 2014, un retraité tue son épouse à coup de hache près de Rennes, après 56 ans de vie commune. Ouest France décrit alors l’auteur comme «un homme rigoureux et travailleur, avec qui tout le monde avait des relations courtoises». Lors de son procès, l’homme est pourtant dépeint comme «un tyran domestique», à la «détermination monstrueuse».

Plus la victime est d’un milieu social favorisé, plus l’on parle d’un notable, plus la presse se montre prudente et a tendance à dresser un portrait flatteur du meurtrier présumé, quitte à occulter totalement sa victime. Le Parisien relaie ainsi le témoignage d’un maire, incrédule après le meurtre d’une épouse par son mari qui s’est ensuite suicidé, un «drame» d’autant plus incompréhensible que le couple habitait un «beau pavillon avec de belles tourelles».

Un fait divers survenu en 2015 à Paris est particulièrement éloquent. Le meurtrier, Charles Lüthi, était secrétaire général de l’Automobile Club de France, un club très sélect – et interdit aux femmes. Lui et son épouse Marie-France vivaient dans le cossu XVIe arrondissement. Le dimanche 7 juin, on retrouve le corps de Marie-France Lüthi, le corps criblé de coups de couteau, dans l’appartement familial, ainsi que celui de son époux, défenestré du huitième étage de leur appartement – un témoin racontera très rapidement qu’il a vu l’homme sauter. Dans les principaux articles de presse sur le sujet, on assiste à un effacement de la victime, au profit du meurtrier. On remarque aussi une curieuse formulation dans l’AFP, reprise par plusieurs médias : «Le secrétaire général de l’Automobile club de France défenestré, sa femme poignardée». Ce titre laisse entendre que nous serions face à un double meurtre commis par une tierce personne, alors même que l’enquête s’est très vite orientée sur l’hypothèse du meurtre de l’épouse par son mari, suivie de son suicide. Plusieurs articles gomment aussi la personne de Marie-France Lüthi pour se concentrer uniquement sur la mort du prestigieux époux, comme le prouve ce délicat communiqué de l’Automobile Club de France, qui ferait presque croire à un accident arrivé au seul époux : «Le président Robert Panhard, tous les membres et le personnel de l’Automobile Club de France, très peinés d’apprendre le grand malheur qui vient d’affecter la famille Lüthi, tiennent à saluer la mémoire de Charles Lüthi, secrétaire général de l’ACF, qui vient de décéder à son domicile dans des circonstances personnelles tragiques.» Le JDD rapporte de son côté les propos d’un ami du meurtrier, abasourdi, et en fait le titre même de l’article : «Je n’arrive pas à imaginer Charly un couteau à la main».

On ne saura pas grand chose non plus de Christelle Delval, épouse de Frédéric Delval, figure locale d’Anglet, au Pays basque. Son époux est accusé de l’avoir tué, elle et leurs deux filles, en juin 2016, avant de se suicider. Sud Ouest rend hommage dans plusieurs articles à un «homme complexe et torturé», «qui pouvait se montrer attachant avec un désir quasi obsessionnel de justice».

Ce mécanisme n’est pas nouveau. Déjà, en 1980, dans le cas de Louis Althusser, dont il fut question plus haut, la personnalité publique du philosophe, figure intellectuelle marquante des Trente Glorieuses, semblait compter davantage dans le récit du meurtre que celle de la victime. Dans le premier numéro de la revue Perspectives critiques, un autre philosophe, André Comte-Sponville, assumait ainsi son absence d’empathie pour Hélène Rytmann, l’épouse de Louis Althusser : «L’annonce du meurtre, le 16 novembre 1980, nous bouleversa tous, élèves et amis, même si notre compassion, il faut le dire, allait davantage à lui qu’à son épouse. C’était injuste et compréhensible. Il était notre maître ; nous ne la connaissions presque pas. Puis mourir est le lot commun. La folie, non. L’homicide, non. L’enfermement, non.»

Dans un texte publié sur le site Les mots sont importants, le professeur de science politique François Dupuis-Déri écrit : «Althusser a donc été l’objet de bien des théorisations quant à son profil et ses motivations psychologiques, y compris par des personnes qui ne l’ont jamais rencontré et qui n’ont jamais pu consulter son dossier médical». Et d’expliquer qu’un processus «similaire» a été à l’œuvre dans le cas du terroriste qui a tué 14 femmes à l’École polytechnique de Montréal en 1989. Un massacre à l’évidence antiféministe (le meurtrier l’a dit à plusieurs reprises pendant la prise d’otages, et on a retrouvé sur lui une liste de femmes à abattre). Cependant, la grille de lecture de cet attentat, que ce soit par la presse ou par les autorités locales (la Ville de Montréal, par exemple) fut d’abord psychologique. Pour la sociologue Mélissa Blais, «les comparaisons des différents crimes commis spécifiquement contre les femmes et les analyses cherchant à trouver des explications dans les rapports sociaux sont mises de côté ou se trouvent submergées par les commentaires […] dans le domaine de la psychologie».

Minorer les faits ou mal les qualifier

Un «couple retrouvé mort», «un couple tué par balles», «deux morts par balles» : à la lecture de ces titres, rien n’indique que l’on a affaire à un homicide conjugal – formulation quasiment absente des médias – suivi d’un suicide de l’auteur. Comme pour le cas du couple Lüthi évoqué plus haut, ce type de titres, qui laissent penser qu’il s’agit d’un double meurtre, commis par un tiers, est fréquent. Il faut parfois lire plusieurs lignes pour comprendre qu’une femme a en fait été tuée par son compagnon, qui s’est ensuite donné la mort. Certaines militantes féministes épinglent régulièrement sur les réseaux sociaux les médias qui, avec ces titres trompeurs, qui participent à «minimiser les violences patriarcales». Les homicides conjugaux ne sont pas les seuls concernés : la presse a tendance à minorer toutes les formes de violences faites aux femmes, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, souvent en les qualifiant de manière erronée. Ce qui relève de la tentative d’agression sexuelle doublée de coups et blessures deviendra par exemple de la séduction dans les colonnes du journal Paris Normandie, qui titrait encore récemment le récit d’une audience d’un «l’apprenti séducteur condamné».

Autre exemple, également relevé par le Tumblr Les mots tuent («compilation d’articles pour dénoncer le traitement journalistique des violences faites aux femmes»), un article du Berry Républicain consacré à «Pascal de Vierzon». «Que voulez-vous, c’est l’amour vache», commente le journaliste, qui s’amuse : «On picole, on rigole chez Pascal… Enfin, on rigole… Faut pas trop le chatouiller non plus, le Vierzonnais. Il a des fusils non déclarés plein les pognes, des cartouches en haut de l’armoire et le poignet souple pour la détente. Toutefois, il ne chasse ni le garenne, ni la poule d’eau. Mais, avec sa poulette régulière, il n’est pas très tendre.»

Alors qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique, les expressions «drame conjugal», «drame de la séparation», ou «crime passionnel» reviennent également régulièrement sous la plume des journalistes. Nous avons recensé plus d’une cinquantaine d’utilisation du mot «drame» – le plus souvent «drame passionnel» ou «drame conjugal» – sur les 220 cas traités par la presse entre 2014 et 2016. «Ces affaires […] suscitent le sentiment que la mort violente est un des risques naturels, objectifs, d’une rupture d’initiative féminine, et que personne n’y peut rien», écrivait Libération en 2004 lors d’un recensement du nombre de femmes tuées par leur conjoint.

Culpabiliser la victime

«Il aurait fallu qu’elle parte. Qu’elle quitte ce foyer où la violence écrasait tous les mots. Elle en avait eu l’occasion l’année dernière quand son concubin a été incarcéré pour avoir exercé sur elle des violences conjugales mais elle ne l’a pas fait. C’était à l’été 2013 : Carole Stepien avait été sérieusement blessée par son concubin, elle avait dû être hospitalisée pendant plusieurs jours… mais n’avait pas porté plainte. Comme deux ans auparavant, en mars 2011, Jean-Noël Hannebicque avait été rattrapé par la justice et condamné. On avait alors entrevu une porte de sortie pour sa concubine mais elle l’a toujours ignorée ». Ainsi, un article de La Voix du Nord relatant l’histoire de Carole Stepien, 47 ans, assassinée en 2015 près de Douai par son conjoint, insiste lourdement sur le fait que si la victime était partie, on n’en serait pas là. Alors même que la question de l’emprise psychologique se pose dans de nombreux cas, alors même que les choses ne sont pas si simples, alors même que le plus important n’est pas qu’une femme aurait dû ou non quitter le foyer conjugal afin de ne pas mourir, mais sans doute qu’elle ne soit pas tuée en premier lieu.

«Mais bon sang, pourquoi n’est-elle pas partie ?», semble se dire le rédacteur de l’article. Culpabiliser la victime, même après sa mort : le procédé n’est pas rare. Lorsque ce n’est pas la coupable léthargie de la victime qui est évoquée, on s’interroge : après tout, si elle avait répondu favorablement aux avances du meurtrier, si elle n’avait pas voulu le quitter, peut-être tout cela ne serait-il pas arrivé. «Amoureux éconduit, il écrase son ex-copine», ont ainsi titré plusieurs médias dont le Figaro après le meurtre d’une jeune fille de 17 ans à Marseille en 2014, renversée volontairement en voiture par son ex-petit ami. Elle l’avait quitté quelques jours plus tôt. Si elle ne l’avait pas «éconduit», que se serait-il passé ? Et quel sens revêt le mot «éconduire», sachant que dans la bouche de certains rédacteurs d’articles de faits divers, il correspond à «repousser une tentative de viol ou d’agression sexuelle» ? «Le criminel est excusé en raison du caractère imprévisible de son acte, mais, de plus, la contribution de la victime à la genèse du crime est fréquemment invoquée», écrit Marie-France Hirigoyen dans Femmes sous emprise.

La femme, pourtant victime, est aussi tenue, après sa mort, pour responsable du sort de son conjoint violent. «Une femme décédée. Un homme derrière les barreaux. Une véritable catastrophe humaine», s’émeut ainsi dans la République du Centre le maire d’une commune du Loiret théâtre d’un homicide conjugal. Dans Midi Libre, un avocat insiste sur la souffrance de son client, accusé d’avoir tué sa petite amie de 20 ans à Nîmes, en 2016 : «Il craignait qu’elle le trompe et avait une véritable passion pour cette jeune fille. Aujourd’hui, il y a deux familles brisées», déplore l’avocat, avant de décrire le suspect comme «totalement anéanti».

Former les journalistes dans les écoles et les rédactions

Comment les médias sont-ils sensibilisés à ces questions ? En 2014, le collectif de femmes journalistes Prenons la une* publiait une tribune intitulée «Le crime passionnel n’existe pas», rappelant que l’Espagne a adopté dès 2001 une charte de bonnes pratiques médiatiques pour évoquer les violences faites aux femmes. Si les écoles de journalisme ont également un rôle à jouer, elles sont rares à intégrer la question des violences faites aux femmes, par exemple lors de leurs sessions sur le journalisme judiciaire. Et de manière générale, les violences de genre ou les inégalités femmes-hommes sont assez peu abordées.

Dans les Côtes-d’Armor, l’IUT de Lannion est l’une des rares écoles de journalisme françaises à évoquer le traitement des inégalités femmes-hommes dans ses cours. Sandy Montanola, responsable pédagogique du DUT journalisme, fait en sorte que les étudiants réalisent des dossiers sur une thématique différente chaque année. «Cette année, ils ont travaillé sur « la violence gynécologique ». Nous insistons sur le fait que les mots sont porteurs de sens et surtout symbolisent les luttes discursives portées par des acteurs ou des mouvements sociaux. Ainsi, certains termes permettent d’invisibiliser des acteurs, de rejeter la faute sur d’autres etc. Notre objectif est d’amener les étudiants à comprendre le mécanisme pour ensuite être en mesure de l’appliquer sur l’ensemble des thèmes.» Elle poursuit : «Les étudiants ont des cours sur les stéréotypes et des interventions de chercheurs sur le thème des assignations (de genre, classe, âge) et sur les mouvements sociaux (histoire du féminisme, des sexualités, des luttes, les violences symboliques). En licence professionnelle, nous leur demandons d’identifier leurs représentations sociales pour anticiper par exemple, l’effet dominant/dominé dans les interviews, mais également le choix du sexe des interviewés, les désignations…». Il y a quelques années, le collectif Prenons la Une avait proposé à la Conférence nationale des écoles de journalisme (qui regroupe 14 écoles) afin de leur proposer des interventions sur ce thème – sans succès.

*Collectif auquel appartient l’auteure de ces lignes.

Les solutions

Existe-t-il des solutions durables pour faire diminuer le nombre de ces décès ? Jean-François Bouet, médecin urgentiste à Saint-Malo, pourrait en connaître une. Lorsque nous le rencontrons, nous nous excusons de le faire se déplacer sur son lieu de travail alors qu’il est censé dormir, il nous répond : «Vous savez, j’ai l’habitude.» Depuis deux ans, le docteur est à l’origine d’une initiative pour prévenir et repérer les violences conjugales. «Ça part d’un regret : j’en avais marre de voir passer ces femmes aux urgences sans rien faire pour les aider.» Son initiative a déjà permis de prendre en charge une soixantaine de femmes. Lorsque l’une d’entre elles est accueillie aux urgences, le médecin de garde lui pose la question : «Avez-vous été victime de violences conjugales ?» Si cette dernière répond par l’affirmative, un rendez-vous avec une assistante sociale et un médecin urgentiste lui est proposé dans les jours à venir. Ils lui suggèrent aussi d’entrer en relation avec le service de pédiatrie pour prendre en charge le ou les enfants (lire plus haut). Dans les cas les plus extrêmes, les médecins procèdent à une mise à l’abri au sein du service. Une initiative qui, si elle semble d’utilité publique, existe surtout grâce au dévouement du personnel : «Tous les médecins font ces rendez-vous sur leur temps libre. Souvent, ils sortent de vingt-quatre heures de garde la veille», décrit le chef de service, Philippe Zemmouche. Au total, cinq d’entre eux ont accepté de participer au dispositif, dont quatre hommes.

Lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussé à prendre cette initiative, le docteur Bouet répond derrière ses petites lunettes rondes : «Elles le méritent, ces femmes.» Une phrase qu’il répète à l’envi tout au long de notre rencontre. «Les violences conjugales ne sont presque pas prises en charge dans les hôpitaux, cela me heurte. Le corps médical est de tradition très masculine. Aux urgences, on a l’avantage d’être ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l’hôpital reçoit tout le monde, du SDF au milliardaire.» Et il récite, avec la même empathie les cas de ces femmes qu’il a pu suivre grâce au dispositif : une femme qui, après avoir été mise à l’abri, s’est retrouvé dans le même hôpital que son mari blessé en la frappant. Ce dernier a fini par s’échapper avec sa perfusion pour la chercher avant d’être arrêté. Ou encore une femme taïwanaise qui arrive alcoolisée et droguée aux médicaments et qui a tenté de sauter du balcon pour échapper aux coups de son mari qu’elle a rejoint en France. «Parfois les femmes ne veulent pas nous parler des violences qu’elles subissent. Mais elles savent que le dispositif existe désormais, et lorsqu’elles sont frappées de nouveau, elles savent vers qui se tourner.»

Malgré le succès du procédé qui pousse même les policiers à rediriger les femmes battues directement vers les urgences, les médecins ne bénéficient pas de soutiens locaux. Si cette solution paraît simple, le service doit bénéficier de financements pour qu’elle soit pérenne. Le personnel, docteur Bouet en tête, s’est donc réuni en association, dans le but de récolter des donations. «Il nous faut pouvoir payer du temps supplémentaire de psychiatrie et d’assistance sociale», explique-t-il. Pas d’aides de l’Etat, mais Jean-François Bouet est parvenu à obtenir un don de 20 000 euros de la part de mécènes.

Des mesures pour éviter le passage a l’acte

Du côté du nouveau gouvernement, la lutte contre les homicides conjugaux ne semble pas être une priorité immédiate. Alors qu’Emmanuel Macron avait affirmé pendant la campagne présidentielle vouloir faire de l’égalité femmes-hommes la «grande cause nationale» de son quinquennat, un secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-hommes a remplacé le ministère «plein et entier» initialement prévu. La nouvelle secrétaire d’Etat, Marlène Schiappa, qui a affirmé après sa nomination vouloir «poursuivre la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles», prévoit de s’attaquer en priorité à la «culture du viol» et au harcèlement de rue. Le nouveau président affirmait dans son programme vouloir «accélérer» la généralisation des «téléphones grave danger», dont le déploiement était déjà prévu par le dernier plan de lutte contre les violences faites aux femmes. L’appareil, muni d’une touche d’alerte, peut être attribué par le procureur de la République aux femmes victimes de violences conjugales. L’auteur des violences doit faire l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou d’une mesure d’éloignement. En cas de déclenchement, la victime est géolocalisée en temps réel et mise en relation avec une plateforme de téléassistance, qui évalue la gravité de la situation. 530 téléphones ont déjà déployés. Entre septembre 2015 et septembre 2016, près d’un tiers des alertes a conduit à l’interpellation de l’agresseur. Parmi les autres avancées du mandat de François Hollande, le renforcement du 39 19 (50 000 femmes écoutées par an en moyenne) et la création de 1 550 places d’hébergement, faisait valoir Laurence Rossignol avant son départ du ministère des Droits des femmes. «Les violences faites aux femmes sont désormais mieux connues et davantage dénoncées», jugeait-elle.

Importée de Suède, la mesure d’accompagnement protégé (MAP) vise aussi à éviter le passage à l’acte du conjoint violent. Le dispositif, expérimenté en Seine-Saint Denis et qui devrait être étendu, encadre le droit de visite du père : une accompagnante va chercher le ou les enfants au domicile de la mère, les accompagne chez le père puis le(s) ramène, pour éviter le contact entre les parents. 55 MAP ont été prononcées par les juges aux affaires familiales du département entre 2012 et 2016, souvent dans le cadre d’une ordonnance de protection (délivrée en urgence, également par le juge, pour une durée maximale de six mois) ou d’un jugement (séparation, divorce…).

Des professionnels mieux formés

Depuis 2013, plus de 300 000 professionnels, notamment de santé, ont aussi été formés par la Miprof (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains). Parmi eux, les référents «violences faites aux femmes», désignés dans tous les services hospitaliers d’urgence et capables de former à leur tour le reste du personnel au repérage et à la prise en charge des femmes victimes. Les dentistes et les pharmaciens, mais aussi les pompiers, devraient bientôt suivre. «Il faut sensibiliser tout le monde», abonde Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF) et ex-directrice départementale du CIDFF du Finistère, qui constate une «une nette évolution» de la prise en compte de la problématique des violences conjugales ces dernières années. «En entreprise, par exemple, quand une salariée arrive en retard ou est moins performante, il faut pouvoir repérer si elle n’est pas victime de violences.»

Plusieurs associations organisent aussi des groupes de parole réservés aux femmes qui vivent ou ont vécu des violences. Dans le XIVe arrondissement de Paris, les bénévoles et les psychologues de l’association Elle’s imagine’nt animent ainsi deux fois par semaine, pendant une heure et demie, ces réunions, auxquelles les femmes peuvent assister ponctuellement ou plus régulièrement. «Les expériences des autres femmes se répercutent en miroir sur ce qu’elles vivent ou ont vécu elles-mêmes, elles prennent conscience qu’elles ne sont pas les seules, c’est déculpabilisant», explique la psychologue clinicienne Sonia Pino, cofondatrice de l’association, en activité depuis 2009. Dans cet endroit qui se veut un «lieu ressource», les bénévoles apportent aux victimes «un soutien psychologique, juridique, social», en les accompagnant notamment dans certaines démarches : lancement d’une procédure de divorce, recherche de logement, aide à l’insertion professionnelle… Toujours dans le respect des choix de la victime, insiste Sonia Pino : «Nous faisons attention à ne pas reproduire la domination dans le rapport à la victime, en lui disant quoi faire.» Les bénévoles sont elles-mêmes supervisées par un psychologue une fois par mois pour ne pas avoir d’attitudes «contrôlantes» vis-à-vis des victimes, fragilisées.

Se pose enfin la question de la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Depuis 2014, les stages de «responsabilisation», déjà prévus pour les chauffards par exemple, ont été étendus aux conjoints violents. Ces sessions, de un ou plusieurs jours, peuvent aussi être utilisées comme une alternative aux poursuites, ou venir s’ajouter à une condamnation. Beaucoup d’associations d’aide aux victimes reconnaissent que l’accompagnement des auteurs est encore trop rare, mais considèrent qu’il est impossible de prendre les prendre en charge en même temps que leurs victimes. «Nous considérons que ce n’est pas à nous de le faire», juge ainsi une présidente d’association. Difficile aussi d’évaluer l’impact réel de ce genre d’initiatives sur les auteurs. «C’est une chance qui leur est offerte de s’interroger sur leur comportement, expliquait ainsi une animatrice dont le témoignage est cité dans un rapport parlementaire. On essaie de leur faire comprendre la différence entre une dispute conjugale, ce qui peut arriver, et la violence. Mais beaucoup sont encore dans le déni le plus total.»