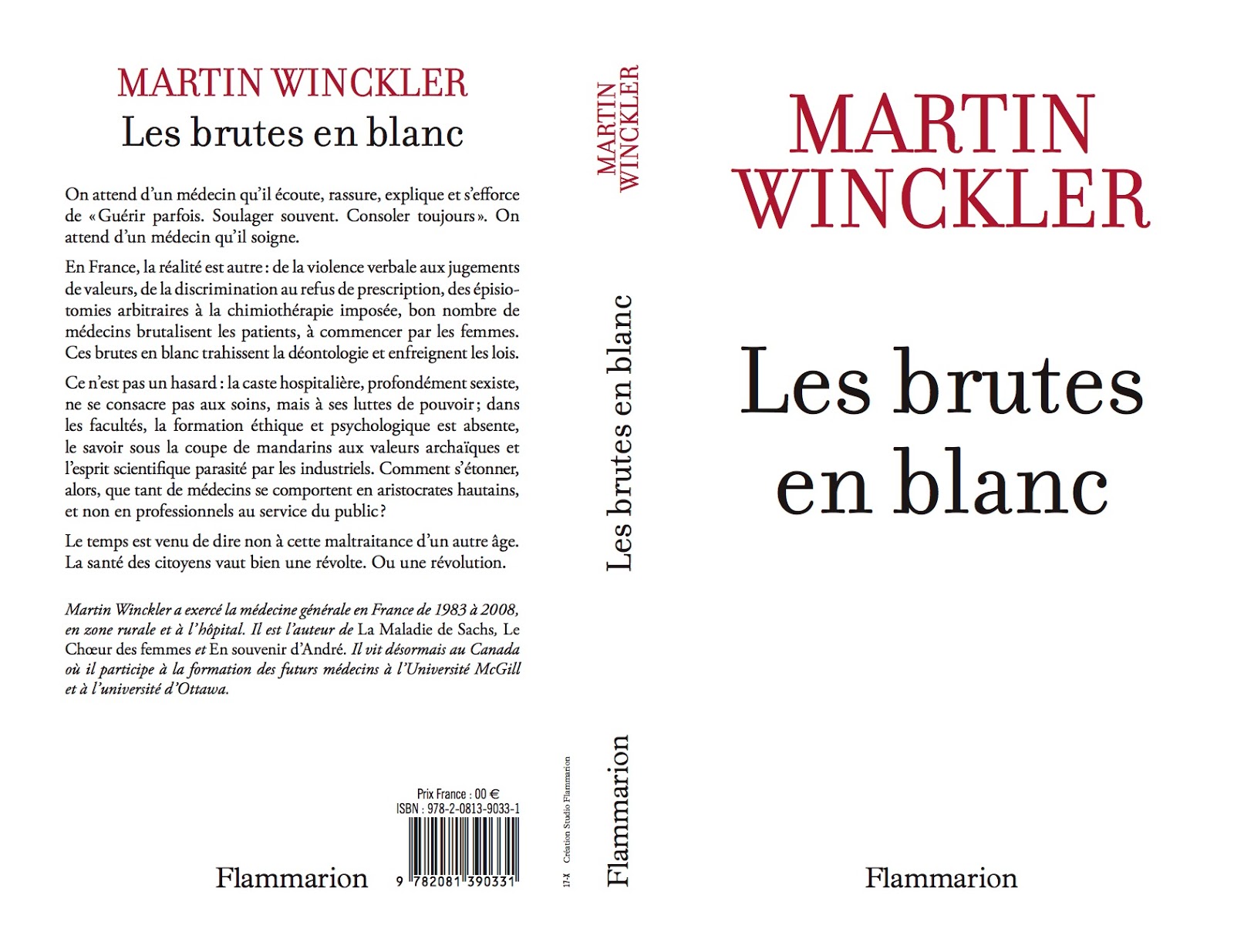

Ce médecin et écrivain vient de publier « Les Brutes en blanc », sévère réquisitoire contre la maltraitance médicale en France. Pour « Le Monde », il revient sur son parcours et estime que « la parole du patient est l’essence de la médecine ».

« Les brutes en blanc – Pour en finir avec la maltraitance médicale en France », Flammarion, 16, 90 euros, 248 pages

et aussi,

une Emission radiophonique sur france inter « faut-il avoir peur de nos mèdecins? »https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-10-octobre-2016

***********************************************************

Martin Winckler a exercé la médecine générale en France de 1983 à 2008, en zone rurale et à l’hôpital. Auteur en 1998 du succès de librairie La Maladie de Sachs (P.O.L), il vit depuis 2009 au Canada. Son nouvel ouvrage, Les Brutes en blanc (Flammarion, 248 pages, 16,90 euros), suscite la polémique et l’ire de l’Ordre des médecins.

Je ne serais pas arrivé là si…

Si je n’étais pas parvenu à convaincre mon père de me laisser partir un an aux Etats-Unis. C’était en 1972, je venais d’avoir mon bac, et cela m’a ouvert un monde. En France, quand j’étais adolescent, je ne pouvais pas dire que je voulais devenir écrivain. Médecin, oui : mon père l’était, ça rentrait dans l’histoire familiale. Mais écrivain, non. Alors qu’aux Etats-Unis, quand je disais : « Je veux être un écrivain et un médecin », on me répondait que c’était deux bons métiers qui n’étaient pas incompatibles.

Qu’avez-vous fait pendant cette année américaine ?

J’étais parti avec l’association AFS Vivre Sans Frontière, qui organise des échanges familiaux entre lycéens de différents pays. J’étais logé dans une famille de Minneapolis, dans le Minnesota, et j’allais au lycée voisin, en terminale. J’y ai découvert la confiance qu’on faisait aux jeunes gens, les outils qu’on leur donnait pour apprendre par eux-mêmes, pour les aider à s’épanouir. J’y ai joué dans deux pièces, y compris le rôle principal dans une comédie musicale !

Cette année a été d’autant plus magnifique qu’adolescent, j’étais déjà très imprégné de cette culture : je lisais des romans américains et des comics books, je regardais des films américains, j’écoutais du jazz… Tout cela parce que notre père nous envoyait mon frère et moi tous les étés en Angleterre. Il voulait absolument qu’on parle cette langue couramment : il était très en avance ! C’était quelqu’un de très scientifique, et il savait que la science, c’est d’abord écrit en anglais.

De retour en France, vous commencez vos études de médecine. Quand avez-vous décidé de devenir médecin ?

Très tôt. Je voyais mon père exercer – à Pithiviers (Loiret) où j’ai grandi, son cabinet était dans la maison. Je l’accompagnais parfois dans ses tournées… Il avait été pneumologue, puis médecin généraliste. Très jeune, sa manière d’exercer m’a donné envie de faire la même chose. Quand je voyais les patients sortir, lui serrer la main en lui disant : « Docteur, ça m’a fait beaucoup de bien de vous parler », je me disais que c’était un beau métier. C’était un médecin de famille. Un « soignant », c’est-à-dire quelqu’un qui soigne.

Vous arrivez donc à la faculté de médecine, à Tours…

Et très vite, je me retrouve extrêmement frustré. Et en colère. Car ce que je voyais à la fac ne correspondait pas du tout au modèle que j’avais eu à la maison ! Ni à ce que j’avais imaginé durant mon séjour aux Etats-Unis. J’avais visité des hôpitaux à Minneapolis, j’avais parlé avec des étudiants, je pensais que les études en France, ce serait pareil… Et je découvrais brutalement que nous avions quarante ans de retard.

L’attitude élitiste des professeurs ! Leurs discours sexistes ! Le bizutage ! Un système autoritaire, paternaliste, où l’on maltraite et méprise les étudiants qui deviennent eux-mêmes violents. J’ai tout de suite trouvé ça insupportable. Dès ma première année, j’écrivais des pamphlets que j’affichais sur les murs du restaurant universitaire !

Cet esprit très critique qu’on vous connaît, ça remonte donc à loin…

Cela vient en partie de mon père, qui était lui-même très critique vis-à-vis du système dans lequel il avait été éduqué. Il me parlait de grands patrons qui étaient des ordures absolues, à qui il avait tenu tête. De l’antisémitisme, aussi. Il avait fait ses études à la faculté de médecine d’Alger, et il me racontait qu’il avait fait pneumologie parce que le chef de service de pneumologie était juif et qu’il l’était aussi. J’étais donc éveillé au fait que ce n’était pas de la tarte !

Et puis, mes parents étaient des gens extrêmement ouverts. Mon père avait grandi à Bab el-Oued, quartier très populaire d’Alger, son cabinet médical était aussi à Bab el-Oued, le dispensaire dans lequel il travaillait soignait surtout des gens pauvres, donc des musulmans… Pour lui, soigner, c’était soigner tout le monde. Ce sont des valeurs qui m’ont été transmises. Et il y a les miennes propres. J’ai horreur des abus de pouvoir, de la discrimination, qu’on humilie les gens. Ce sont des choses contre lesquelles je me révolte spontanément.

Vous êtes né à Alger, et n’êtes arrivé à Pithiviers qu’à l’âge de sept ans, après un passage en Israël. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?

Très peu. J’ai dû beaucoup enfouir et refouler, et je me souviens surtout de ce que nos parents nous ont raconté plus tard. L’Algérie, on a dû la quitter du jour au lendemain, en 1961. On a eu de la chance : mon père avait été prévenu que l’OAS avait mis sa tête à prix. Il ne tenait pas à ce que l’indépendance fasse partir la France, mais il n’était pas non plus franchement Algérie française. C’était un médecin qui voulait soigner tout le monde, qui ne voulait pas prendre les armes. Quand quelqu’un lui a dit qu’il fallait faire attention, il a décidé de s’en aller du jour au lendemain.

De ce départ précipité, du passage éclair en Israël, mes parents ont beaucoup souffert moralement. Ils étaient sionistes, et pour eux, c’était évident : s’ils quittaient l’Algérie, c’était pour Israël. Mais cela n’a pas marché.

A Jaffa, où nous avons passé presque un an, mon père n’a pas trouvé de travail. Il avait déjà presque 50 ans, il ne parlait pas bien l’hébreu, c’était un immigrant… Ils ont donc dû faire leur deuil de cet alya, et ce fut une grande blessure pour eux. Nous sommes arrivés à Pithiviers par un concours de circonstances : un médecin cherchait à céder sa clientèle, la maison était grande, il y avait un jardin avec une balançoire… Mon père a décidé d’installer sa famille à cet endroit.

Quel rapport avez-vous avec le judaïsme ?

Je suis athée, mais c’est pour moi un bagage culturel très important. Et non exempt de critiques. Je n’ai pas du tout une vision idéalisée d’Israël. Je pense qu’il devrait y avoir deux Etats, et qu’on devrait tout faire pour qu’Israéliens et Palestiniens vivent en paix. Mais ce n’est pas un sujet qui me concerne particulièrement.

Quand commencez-vous à écrire ?

Vers 10-12 ans : des énigmes policières, des nouvelles de science-fiction. Mes parents étaient des raconteurs d’histoires, et de grands lecteurs. L’écriture, pour moi, cela a d’abord été cela : raconter des histoires. Puis me raconter : je tiens un journal depuis l’âge de 14 ans, qui se prolonge aujourd’hui dans les blogs sur lesquels je m’exprime.

En grandissant, c’est aussi devenu un outil de partage, d’échange. Juste après avoir fini mes études et m’être installé, en 1983, je suis devenu rédacteur pour la revue Prescrire. J’y suis resté six ans. C’est là que j’ai écrit les premiers textes personnels sur ma propre pratique, qui m’ont servi de matrice pour certains chapitres de La Maladie de Sachs.

Dès l’adolescence, quand je lis Arsène Lupin, Sherlock Holmes ou Agatha Christie, je voulais être un auteur de science-fiction. Mais il se passe un certain temps avant que je puisse envisager de faire de la « littérature ».

Je lis très peu de classiques quand je suis jeune, je découvre Madame Bovary à 30 ans… Mais quand je lis La Vie mode d’emploi, de Georges Perec, je suis ébloui. Enfin un écrivain, un intellectuel qui donne l’impression d’être toujours en train de s’amuser ! Perec était un grand lecteur de fictions populaires, il n’arrête pas de citer les auteurs de romans policiers ou de science-fiction. C’est lui qui m’a le plus aidé à démystifier le métier d’écrivain. Je commence alors un roman, que je ne finis pas… Et puis un jour, alors que je travaille dans un centre d’interruption de grossesse à l’hôpital du Mans, je me demande : c’est quoi ce travail, d’avorter les femmes ? En quoi ça consiste ? Cela donnera La Vacation (P.O.L, 1989), mon premier roman.

C’est là que vous prenez votre nom de plume ? Que le docteur Marc Zaffran devient Martin Winckler ?

J’avais déjà pensé à ce pseudonyme au moment de la mort de Pérec, en hommage au Gaspard Winckler de La Vie mode d’emploi. En 1989, c’est donc de ce nom que je signe La Vacation. Le livre ne marche pas bien mais il a été publié et me rapporte un peu d’argent. Et puis je suis avec l’éditeur de Perec, Paul Otchakovsky-Laurens, qu’est-ce que je peux demander de mieux ?

Je commence alors à écrire un autre roman, avec un objectif très simple : je veux montrer qu’un médecin est une personne comme une autre, et décrire ses relations avec les patients qui viennent le voir. Et j’ai cette idée : tout le monde va raconter sa vision des choses. On m’a dit par la suite que ce roman illustrait exactement mon point de vue de médecin, selon lequel tout patient a droit à la parole, à l’écoute. Mais je l’ai fait intuitivement, sans l’avoir théorisé !

Ce fut donc « La Maladie de Sachs », qui obtint le prix du Livre Inter 1998 et se vendit à plus de 600 000 exemplaires. Comment expliquez-vous un tel succès ?

Le prix a beaucoup aidé, mais il n’explique pas tout. Les gens ont été touchés par ce livre, ils l’ont offert autour d’eux. Ce fut la même chose avec Le Chœur des femmes (P.O.L, 2009). Dans les années qui ont suivi sa publication, j’ai reçu tous les jours – tous les jours ! – un ou deux messages de lectrices.

Mes livres leur parlent de leur vie, d’une manière qui je crois les respecte, qui leur donne leur place. J’ai une très bonne oreille : je retiens bien ce qu’on me raconte et la manière de le faire. Cela aide ceux qui me lisent à se reconnaître, et à avoir envie d’être écoutés de cette manière – ce qui devrait toujours être le cas.

On apprend énormément des gens qui nous parlent, ils nous apprennent la vie en nous racontant la leur. C’est pour cela que les soutenir, les soulager, c’est la moindre des choses ! Et que s’il y a une chose qui m’horripile, c’est ce sentiment très répandu chez les médecins français – pas tous, mais beaucoup d’entre eux – qu’ils sont supérieurs à ceux qu’ils soignent.

Une exaspération qui vous a fait vous installer à Montréal ?

Je suis parti en 2009, dès que j’ai pu briguer une bourse de chercheur d’un an. Cela m’a permis d’emmener ma famille, d’avoir un permis de travail et de demander une résidence permanente. Mais cela faisait déjà dix ans que j’allais régulièrement au Québec. Grâce à La Maladie de Sachs ! Car pour les Canadiens, c’était un roman sur l’éthique médicale. J’ai donc découvert que je faisais de la prose sans le savoir, et j’ai eu envie d’en apprendre plus sur cette discipline – ce que je ne pouvais pas faire en France.

L’univers médical que vous avez trouvé au Canada est-il vraiment différent ?

Il repose sur un autre paradigme, qui est que la parole du patient est l’essence de la médecine. Je vais vous donner deux exemples. A la faculté de médecine francophone de Montréal, il y a un programme que l’on appelle « patients partenaires », dans lequel tous les étudiants en médecine se font proposer un mentor qui est un patient souffrant d’une maladie chronique. De même, à l’université McGill, l’interview de recrutement des étudiants en médecine – qui se fait sur dossier, pas sur concours – est réalisée par un médecin et un patient.

Quelles sont vos activités à Montréal, où vous n’exercez plus la médecine ?

Principalement l’écriture. Je collabore à des blogs médicaux, j’écris des articles dans des revues culturelles sur les séries télé – une de mes passions. J’ai aussi passé deux ans à faire une maîtrise en bioéthique. Et je participe à deux enseignements, de façon modeste mais significative pour moi : un atelier d’écriture pour les étudiants en médecine de l’université McGill, et un séminaire à la faculté d’Ottawa sur le thème médecine et humanités.

La clinique ne vous manque pas ?

Si, bien sûr. J’ai fait un choix radical, c’est vrai. Mais on ne peut pas rester éternellement dans une situation de frustration. Je suis très heureux à Montréal. Très heureux au Canada en général, où l’état d’esprit est infiniment plus tolérant et respirable que celui de la France – surtout en ce moment ! Et puis écrire, c’est encore faire de la médecine ! Je partage le savoir.

Quand j’écris un livre sur la contraception ou sur le pouvoir abusif des médecins, ce n’est pas seulement pour exercer la critique : c’est pour donner des outils. C’est pour ça que je termine Les Brutes en blanc en disant à mes lecteurs que s’ils ont un problème avec un médecin, il vaut mieux porter plainte au pénal qu’à l’Ordre des médecins.

Ce livre, sous-titré « La maltraitante médicale en France », est extrêmement sévère envers ce que vous appelez « la caste médicale de la Ve République ». Pourquoi avoir jeté ce pavé dans la mare, alors que vous vivez au Canada ?

Parce qu’il arrive un moment où la masse d’informations dont vous disposez, sur un sujet très important, est telle que ça ne peut plus faire l’objet d’un simple article. Il faut faire une somme, même si elle est forcément temporaire et partiale.

J’ai accumulé tant d’expériences personnelles en tant qu’étudiant en médecine puis en tant que médecin. Les patients et d’autres professionnels de santé m’en ont tant raconté. Il y a tant d’articles, de livres, qui témoignent de la progression de la pratique médicale dans d’autres pays… J’ai donc essayé de faire une somme de tout ça.

Et d’expliquer de quelle maltraitance il s’agit en France, et ce qu’elle suggère : le sentiment qu’on donne aux médecins qu’ils sont des cadors. Ce qui est moralement inacceptable et fait le lit de la violence.

Comment espérez-vous que ce livre sera reçu ?

J’espère qu’il donnera une bouffée d’air aux patients. Ainsi qu’à certains médecins, qui savent tout ça et qui seront bien contents que quelqu’un le dise à leur place. Il y a aussi des médecins de bonne volonté, qui ne se rendent pas compte qu’ils sont maltraitants parce qu’ils sont eux-mêmes opprimés par le système, et qui vont peut-être se dire : « Quand même, je dois pouvoir faire autrement »… C’est la seule chose que j’espère.

L’Ordre des médecins a publié, le 7 octobre, un communiqué regrettant que vous ayez fait « le choix de la caricature et de l’amalgame », et estimant que votre livre vise « à réduire l’ensemble de la profession médicale à des maltraitants ». Comment réagissez-vous à cette accusation ?

L’Ordre trouve plus important de « défendre l’image de la profession » en accusant un citoyen de « se faire de la publicité » qu’en se préoccupant des comportements de ses membres. C’est de la langue de bois en teck. Je trouve ça à la fois significatif, ridicule et futile.

Propos recueillis par Catherine Vincent, publiés dans Le Monde 15 oct.2016

« Les brutes en blanc – Pour en finir avec la maltraitance médicale en France », Flammarion, 16, 90 euros, 248 pages