Après vous avoir conseillé de suivre les aventures de « Blanche » de Barbara Neely,

cette année, nous vous proposons de decouvrir Jeanette Winterson. Née à Manchester, ville industrielle en pleine crise, en 1959, elle est l’auteur de nombreux romans dont

- Les oranges ne sont pas les seuls fruits.

- Pourquoi être heureux quand on peut être normal?

- Le sexe des cerises

Une enfance éprouvante est à la source de Jeanette Winterson. Ce fut dans Les Oranges ne sont pas les seuls fruits, qu’en un roman autobiographique construit selon les livres de la Bible, elle narra sa vie familiale et sa formation entravée, entre religiosité étriquée et pauvreté obligée, dans les années soixante, parmi l’Angleterre industrielle. Sa mère pentecôtiste est un dragon de haine, interdisant, hors la Bible révérée, les livres, le sexe et le diable… Alors, on cache ses lectures, on rêve de légendes arthuriennes. Difficile, dans cette atmosphère, de déployer sa personnalité, surtout lorsque l’on ressent des émotions lesbiennes. Il ne restera qu’à fuir l’affreux foyer maternel…

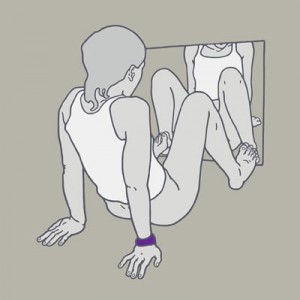

Quoiqu’impressionnant, ce premier succès de l’auteur, en 1985, devient presque superflu, en découvrant le bien plus récent Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? Sans afféteries, masques et fictions, l’autobiographie embrasse en effet toute la carrière intime et publique de Jeanette Winterson, malgré les vastes ellipses temporelles assumées. Ces mémoires d’une jeune fille, venue du prolétariat de Manchester et corsetée par son milieu, deviennent alors un vade-mecum du féminisme anglais. Le lecteur suit non seulement ses aventures de jeunesse, mais aussi toute une initiation à l’indispensable devenir d’une personnalité. Elle se crée « une bibliothèque intérieure », et, en dépit des violences subies, parvient à briser l’éducation maternelle et quitter le carcan d’une morale desséchée. Elle peut enfin, vivant des maigres ressources de son travail et campant dans une voiture, « aimer les femmes sans se sentir coupable ni ridicule ». Jusqu’à ce que l’écriture lui assure la reconnaissance et l’aisance, au point d’être sacrée icône du féminisme lesbien. Plus tard, puisqu’elle fut une enfant adoptée, on la voit partir à la recherche de sa mère naturelle, que la pauvreté, l’excessive jeunesse, l’absence de contraception, les préjugés, poussèrent à abandonner son bébé. Ce qui nous vaut une belle réconciliation.

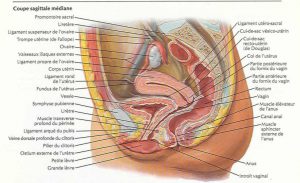

Outre ses essais féministes, notre romancière et autobiographe, dans la tradition de Virginia Woolf et de Simone de Beauvoir, tisse des récits passablement baroques à l’écriture vive et colorée, ne dédaignant pas de jouer de sa liberté parmi le fil narratif. Elle sait ainsi s’emparer à la fois de rigueur intellectuelle et de fantaisie. Comment mieux employer son « trajet utérus-tombeau d’une vie intéressante » ?