Les leçons du virus – 11 avril 2020 – Paul B. Preciado

Face aux épidémies, quelles sont les vies que nous voulons sauver ? Covid-19, sida, syphilis : chaque société peut se définir par les pathologies virales qui la menacent et la façon dont elle s’organise face à elles. Premier volet d’un texte du philosophe Paul B. Preciado, dans notre série consacrée au monde d’après la pandémie.

Si Michel Foucault avait survécu au sida en 1984 et était resté en vie jusqu’à l’invention de la trithérapie, il aurait peut-être aujourd’hui 93 ans : aurait-il accepté de s’enfermer dans son appartement de la rue Vaugirard ? Le premier philosophe de l’histoire à mourir des complications générées par le virus de l’immunodéficience acquise nous a laissé certaines des notions les plus efficaces pour réfléchir à la gestion politique de l’épidémie, lesquelles, au milieu de la panique et de la désinformation, deviennent aussi utiles qu’un bon masque cognitif.

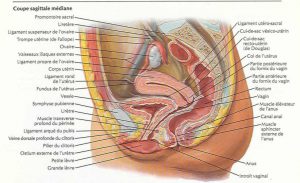

La chose la plus importante que nous avons apprise de Foucault est que le corps vivant (et donc mortel) est l’objet central de toute politique. Il n’y a pas de politique qui ne soit une politique des corps. Mais le corps n’est pas pour Foucault un organisme biologique donné d’abord sur lequel le pouvoir agit après. La tâche même de l’action politique est de fabriquer un corps, de le mettre au travail, de définir ses modes de production et de reproduction, de préfigurer les modes de discours par lesquels ce corps se fictionnalise à lui-même jusqu’à ce qu’il soit capable de dire « je ».

Toute l’œuvre de Foucault peut être comprise comme une analyse historique des différentes techniques par lesquelles le pouvoir gère la vie et la mort des populations. Entre 1975 et 1976, années où il publie Surveiller et Punir et le premier volume de l’Histoire de la sexualité, Foucault utilise la notion de « biopolitique » pour parler du rapport que le pouvoir établit avec le corps social dans la modernité.

Il décrit la transition de ce qu’il appelle une « société souveraine » à une « société disciplinaire » comme le passage d’une société qui définit la souveraineté en termes de ritualisation de la violence et de la mort à une société qui gère et maximise la vie des populations en fonction de l’intérêt national. Pour Foucault, les techniques de gouvernement biopolitique se sont répandues comme un réseau de pouvoir qui a dépassé la sphère légale ou punitive pour devenir une force horizontale et tentaculaire, traversant la totalité du territoire jusqu’à pénétrer dans le corps individuel.

Pendant et après la crise du sida, de nombreux auteurs ont élargi et radicalisé les hypothèses de Foucault en explorant la relation entre biopolitique et immunité. Le philosophe italien Roberto Esposito a analysé les relations entre la notion politique de « communauté » et la notion biomédicale et épidémiologique d’« immunité ». La communauté et l’immunité ont une racine commune, « munus », en latin l’impôt (devoir, loi, obligation, mais aussi don) que quelqu’un devait payer pour vivre ou faire partie de la communauté.

La communauté est « cum » (« avec ») « munus » : un groupe humain qui est lié par une loi et une obligation communes, mais aussi par un « don », pas quelque chose qui n’a pas de prix. Le substantif « immunitas » est un mot privatif qui dérive de la négation du « munus ». En droit romain, l’immunité était une dispense ou un privilège qui exemptait quelqu’un des obligations des tâches qui sont communes à tous. Celui qui avait été exonéré était « immunisé ». Tandis que celui qui était « démuni » était celui à qui l’on enlevait tous les privilèges de la vie en communauté.

Roberto Esposito insiste sur le fait que toute biopolitique est immunologique : elle implique une définition de la communauté et une hiérarchie entre ceux qui sont exonérés d’impôts ou des dons (ceux qui sont considérés comme immunisés) et ceux que la communauté perçoit comme potentiellement dangereux (les démunis) et qui seront exclus dans un acte de protection immunologique. C’est le paradoxe de la biopolitique : tout acte de protection comporte une définition immunitaire de la communauté, qui implique de s’octroyer le pouvoir de décider de sacrifier une partie de la communauté, au bénéfice d’une idée de sa propre souveraineté. L’état d’exception est la normalisation de ce paradoxe insupportable.

À partir du XIXe siècle, avec la découverte du premier vaccin contre la varicelle et les expériences de Pasteur et Robert Koch, la notion d’immunité a quitté la sphère juridique et a acquis une signification médicale. L’individu moderne compris comme un corps libre et indépendant n’est pas seulement une utopie de l’économie libérale, mais aussi un standard d’immunité biopolitique.

Les démocraties européennes libérales et patriarco-coloniales du XIXe siècle construisent l’idéal de l’individu moderne non seulement comme un agent économique libre (masculin, blanc, hétérosexuel), mais aussi comme un corps immunisé, radicalement séparé, qui ne doit rien à la communauté.

Pour Esposito, la façon dont l’Allemagne nazie a caractérisé une partie de sa propre population (les Juifs, mais aussi les Rroms, les homosexuels, les handicapés) comme des corps qui menaçaient la souveraineté de la communauté aryenne est un exemple paradigmatique des dangers de la gestion biopolitique immunitaire. Cette compréhension immunologique de la société ne s’est pas terminée avec le nazisme ; au contraire, elle a survécu aux États-Unis et en Europe, légitimant les politiques de gestion de leurs minorités racisées et des populations migrantes. C’est cette politique immunitaire qui a forgé l’actuelle Communauté économique européenne, le mythe de Schengen et les violents dispositifs déployés par Frontex.

En 1994, dans Flexible Bodies, l’anthropologue Emily Martin, de l’université de Princeton, a analysé la relation entre immunité et politique dans la culture américaine pendant les crises de la polio et du sida. Martin a tiré des conclusions qui sont pertinentes pour l’analyse de la crise actuelle. L’immunité corporelle, affirme Martin, n’est pas un fait biologique indépendant des variables culturelles et politiques. Au contraire, ce que nous entendons par immunité est collectivement construit à travers des critères sociaux et politiques qui produisent alternativement souveraineté ou exclusion, protection ou stigmatisation, vie ou mort.

Si nous repensons l’histoire de certaines des épidémies mondiales des cinq derniers siècles à travers le prisme offert par Michel Foucault, Roberto Esposito et Emily Martin, il est possible d’élaborer une hypothèse qui pourrait prendre la forme d’une équation : dites-moi comment votre communauté construit sa souveraineté politique et je vous dirai quelles formes prendront vos épidémies et comment vous y ferez face.

« La gestion politique des épidémies met en scène une idée de la communauté »

Les différentes épidémies matérialisent dans le domaine du corps individuel les obsessions qui dominent la gestion politique de la vie et de la mort des populations dans une période donnée. Pour reprendre les termes de Foucault, une épidémie radicalise et déplace les techniques biopolitiques appliquées au territoire national en les inscrivant au niveau de l’anatomie politique, dans et sur le corps individuel.

En même temps, une épidémie permet d’étendre à l’ensemble de la population les mesures politiques d’« immunisation » qui étaient jusqu’alors appliquées violemment sur ceux qui étaient considérés comme des « étrangers » aussi bien à l’intérieur qu’aux frontières du territoire national.

La gestion politique des épidémies met en scène une idée de la communauté, révèle les fantasmes immunitaires d’une société et laisse apparaître au grand jour les rêves omnipotents (et les échecs) de la souveraineté politique. L’hypothèse de Michel Foucault, Roberto Esposito et Emily Martin n’a rien à voir avec une théorie du complot. Il ne s’agit pas de l’idée ridicule selon laquelle le virus serait une invention de laboratoire ou un plan machiavélique pour répandre des politiques encore plus autoritaires. Au contraire, le virus ne fait que reproduire, matérialiser, étendre et intensifier pour la totalité de la population les formes dominantes de gestion biopolitique et nécropolitique qui fonctionnaient déjà sur le territoire national et ses limites.

Ainsi, chaque société peut se définir par l’épidémie qui la menace et par la façon dont elle s’organise face à elle.

Prenez la syphilis, par exemple. L’épidémie a touché la ville de Naples pour la première fois en 1494. L’entreprise coloniale européenne venait de démarrer. La syphilis a été comme le coup de départ de la destruction coloniale et des politiques raciales à venir. Les Anglais appelaient la syphilis « la maladie française », les Français disaient que c’était « la maladie napolitaine » et les Napolitains qu’elle venait d’Amérique : elle aurait été apportée par les colonisateurs qui avaient été infectés par les Amérindiens…

Le virus, disait Derrida, est toujours l’étranger, l’autre, celui qui vient d’ailleurs. Infection sexuellement transmissible, la syphilis a matérialisé dans les corps du XVIe au XIXe siècle les formes de répression et d’exclusion sociale qui ont dominé la modernité patriarcale et coloniale : l’obsession de la pureté raciale, l’interdiction des prétendus « mariages mixtes » entre personnes de classes et de « races » différentes, et les multiples restrictions qui pesaient sur les relations sexuelles et extraconjugales.

L’utopie de la communauté et le modèle de l’immunité de la société de la syphilis sont ceux du corps blanc bourgeois sexuellement confiné dans la vie conjugale comme noyau de reproduction du corps national. Ainsi, la prostituée est devenue le corps vivant qui a condensé tous les signifiants politiques abjects pendant l’épidémie de syphilis : femme active et souvent racisée, corps en dehors des lois domestiques et du mariage, qui a fait de sa sexualité son moyen de production, la travailleuse du sexe a été rendue visible, contrôlée et stigmatisée comme le principal vecteur de la propagation du virus.

Mais ce n’est pas la répression de la prostitution ou l’enfermement des prostituées dans des maisons closes nationales (comme l’imaginait Restif de la Bretonne) qui a permis d’en finir avec la syphilis. Au contraire. L’enfermement des prostituées ne faisait que les rendre plus vulnérables à la maladie. Ce qui a permis presque d’éradiquer la syphilis, c’est la découverte des antibiotiques, et surtout de la pénicilline en 1928, mais aussi une décennie de profondes transformations des politiques sexuelles en Europe – avec les soulèvements des mouvements de décolonisation, l’accès des femmes blanches au vote, les premières dépénalisations de l’homosexualité et une relative libéralisation de l’éthique du mariage hétérosexuel.

Un demi-siècle plus tard, le sida va être à la société néolibérale hétéronormative du XXe siècle ce que la syphilis avait été à la société industrielle et coloniale du XIXe siècle. Les premiers cas sont apparus en 1981, précisément au moment où l’homosexualité cessait tout juste d’être considérée comme une maladie psychiatrique, après avoir été l’objet de persécution et de discrimination sociale pendant des décennies.

La première phase de l’épidémie a surtout touché ce qu’on appelait alors les « 4 H » : les homosexuels, les « hookers » – les travailleurs du sexe –, les hémophiles et les « héroïnomanes » – les usagers des drogues. Le sida a remodelé la grille du contrôle des corps et actualisé les techniques de surveillance de la sexualité que la syphilis avait tissées et que les mouvements de décolonisation, féministe et homosexuel, ainsi que l’invention de la pénicilline, avaient contribué à démanteler dans les années 1960 et 1970. Comme dans le cas des prostituées dans la crise de la syphilis, la répression de l’homosexualité n’a fait qu’augmenter le nombre de décès.

Ce qui a transformé progressivement le sida en maladie chronique, c’est la dépathologisation de l’homosexualité, l’autonomisation pharmacologique du Sud, l’émancipation sexuelle des femmes, leur droit de dire non aux pratiques sexuelles sans préservatif, et l’accès des populations concernées aux trithérapies, indépendamment de leur classe sociale ou de leur degré de racialisation. Le modèle de communauté/immunité du sida est lié au fantasme de la souveraineté sexuelle masculine comprise comme un droit non négociable à la pénétration, alors que tout corps pénétré (sous les formes de l’homosexualité, la féminité, l’analité) est perçu comme manquant de souveraineté (démuni).

Immunité et politique de la frontière

Revenons maintenant à notre situation actuelle. Bien avant l’apparition de Covid-19, nous avions déjà entamé un processus de mutation planétaire. Nous vivions déjà, avant le virus, un changement social et politique aussi profond que celui qui a affecté les sociétés qui ont développé la syphilis. Au XVe siècle, avec l’invention de la presse à imprimer et l’expansion du capitalisme colonial, nous sommes passés d’une société orale à une société écrite, d’une forme de production féodale à une forme de production industrielle-esclavagiste et d’une société théocratique à une société régie par des accords scientifiques dans lesquels les notions de sexe, de race et de sexualité deviendront des dispositifs de gestion de la vie et de la mort des populations.

Aujourd’hui, nous sommes en train de passer d’une société écrite à une société cyber-orale, d’une société organique à une société numérique, d’une économie industrielle à une économie immatérielle, d’une forme de contrôle disciplinaire et architectural à des formes de contrôle micro-prothétique et médiatico-cybernétique.

Dans d’autres textes, j’ai qualifié de « pharmacopornographique » le type de gestion et de production du corps, mais aussi de la subjectivité sexuelle dans cette nouvelle configuration politique. Le corps et la subjectivité contemporaine ne sont plus uniquement régulés par leur passage dans les institutions disciplinaires (école, usine, caserne, hôpital, etc.) mais surtout par un ensemble de technologies biomoléculaires qui rentrent à l’intérieur du corps, via des microprothèses et des technologies de surveillance digitale.

Dans le domaine de la sexualité, la modification pharmacologique de la conscience et du comportement, la consommation de masse d’antidépresseurs et d’anxiolytiques, la mondialisation de la consommation de la pilule contraceptive, ainsi que la production des trithérapies, des thérapies préventives du sida, ou la consommation du viagra, sont quelques-uns des indicateurs de la gestion biotechnologique.

L’extension planétaire d’Internet, la généralisation de l’utilisation des technologies informatiques mobiles, l’utilisation de l’intelligence artificielle, l’échange d’informations à haut débit et le développement de dispositifs de surveillance informatique globale par satellite sont autant d’indicateurs de cette nouvelle gestion numérique sémio-technique. Si je les ai qualifiés de pornographiques, c’est parce que ces techniques de gestion ne fonctionnent plus par la répression et l’interdiction de la sexualité (masturbatoire ou autre), mais par l’incitation à la consommation et par la production constante d’un plaisir réglementé et quantifiable. Plus nous consommons et plus nous sommes en bonne santé, mieux nous sommes contrôlés.

La mutation en cours pourrait également être le passage d’un régime patriarco-colonial et extractiviste, d’une société anthropocentrique et où une petite partie de la communauté humaine planétaire s’autorise à exercer une politique de prédation universelle, à une société capable de redistribuer l’énergie et la souveraineté. C’est ce qui sera au centre du débat pendant et après cette crise : quelles sont les vies que nous voulons sauver ? C’est dans le contexte de cette mutation, de cette transformation des modes de compréhension de la communauté (une communauté qui est aujourd’hui la planète entière) et de l’immunité, que le virus opère et que la stratégie politique pour lui faire face s’organise.

Ce qui a caractérisé les politiques gouvernementales au cours des 20 dernières années, depuis au moins la chute des tours jumelles, face aux idées apparentes de liberté de mouvement qui dominaient le néolibéralisme de l’ère Thatcher, est la redéfinition des États-nations en termes néocoloniaux et identitaires, et le retour à l’idée de la frontière physique comme condition de la restauration de l’identité nationale et de la souveraineté politique.

Israël, les États-Unis, la Russie, la Turquie et la Communauté économique européenne ont inventé de nouvelles formes de frontières qui, pour la première fois depuis des décennies, ont été non seulement gardées ou surveillées, mais aussi ré-inscrites en dressant des murs, en construisant des digues et en les défendant par des mesures non pas biopolitiques, mais nécropolitiques, avec des techniques d’exclusion et de mort.

La société européenne a décidé de se construire collectivement comme une communauté totalement immunisée, fermée à l’Est et au Sud, alors que l’Est et le Sud, en termes de ressources énergétiques et de production de biens de consommation, sont ses entrepôts. La construction de cette immunité politique est passée par un délire néo-souverainiste : l’Europe a fermé sa frontière en Grèce et a construit les plus grands centres de détention en plein air de l’histoire sur les îles qui bordent la Turquie et la Méditerranée, à Ceuta, à Melilla, à Calais, dans l’île de Lampedusa. La destruction de l’Europe a commencé paradoxalement avec cette construction d’une communauté européenne immune, ouverte à l’intérieur et totalement fermée aux étrangers et aux migrants.

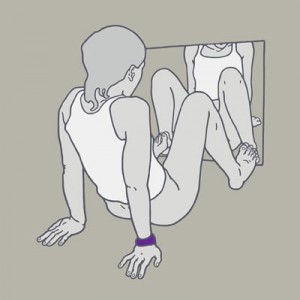

Ce qui est testé maintenant à l’échelle planétaire à travers la gestion du Covid-19 est une nouvelle façon de comprendre la souveraineté dans un contexte où l’identité sexuelle et raciale est désarticulée. Le Covid-19 a déplacé les politiques des frontières du territoire national ou du super-territoire européen vers l’organisme individuel. Le corps, notre corps individuel, comme espace de vie et comme réseau de pouvoir, comme centre de production et de consommation d’énergie, est devenu le nouveau territoire dans lequel les violentes politiques de la frontière que nous testons depuis des années sur « les autres », prennent maintenant la forme d’une guerre contre le virus.

La nouvelle frontière nécropolitique s’est déplacée des côtes de la Grèce vers la porte de notre domicile privé. Lesbos commence maintenant sur notre palier. Et la frontière ne cesse pas de se refermer sur nous, elle nous pousse toujours plus près de notre corps. Calais nous explose maintenant au visage. La nouvelle frontière est le masque. L’air que nous respirons doit être à nous tout seul. La nouvelle frontière, c’est notre épiderme. Le nouveau Lampedusa, c’est notre peau.

Les politiques de la frontière et les mesures strictes d’enfermement et d’immobilisation que nous avons appliquées ces dernières années aux migrants et aux réfugiés – en les considérant comme viraux pour la communauté – sont maintenant reproduites sur l’intérieur du territoire national, étalées sur la population totale, ré-inscrites sur les corps individuels. Pendant des années, nous avons placé les migrants et les réfugiés dans des centres de détention, limbes politique sans droit et sans citoyenneté, perpétuelles salles d’attente. Maintenant, c’est nous qui vivons dans les centres de détention de nos propres maisons.