Nous la retrouvons dans les locaux du Monde diplomatique, à dix minutes de marche de la place d’Italie. Non pas pour parler du journal, pour lequel Mona Chollet travaille comme cheffe d’édition, mais de son dernier livre, un essai : Sorcières — La Puissance invaincue des femmes, en librairie le 13 septembre. Ses premiers ouvrages1 portaient sur l’univers médiatique et politique. Une analyse sociale poursuivie, en la croisant au combat féministe, avec Beauté fatale, en 2012, et Chez soi, trois ans plus tard. Pourquoi les femmes indépendantes, âgées ou sans enfants continuent-elles de faire question ?

En dépit de son titre, votre nouveau livre ne parle que peu de sorcières. La sorcière semble être avant tout une image, un support pour penser des types de femmes stigmatisées…

En dépit de son titre, votre nouveau livre ne parle que peu de sorcières. La sorcière semble être avant tout une image, un support pour penser des types de femmes stigmatisées…

Je ne suis pas historienne et je ne pouvais pas prétendre faire l’histoire de la chasse aux sorcières. J’ai lu des travaux d’historiens et d’historiennes mais, effectivement, ce qui m’intéressait, c’était de dégager des grands types — qu’on peut dégager après coup — de femmes pourchassées à l’époque : les célibataires, les veuves, les femmes qui maîtrisaient leur procréation, les femmes âgées. En stigmatisant ces types, on a refaçonné ce que devaient être les femmes dans leur ensemble. La chasse aux sorcières a posé un interdit très fort sur certains types de comportements, réprimés avec la violence la plus extrême. Les effets de ces chasses ont pesé sur toutes les femmes de la société : au-delà des enquêtes, des supplices, les femmes ont subi une menace permanente, comme une injonction à se tenir à carreau. Je pense que tout cela a eu un effet disciplinaire puissant dans les représentations de ce qui est censé être acceptable ou inacceptable pour une femme. Cet interdit a d’abord été imposé par la violence et la répression puis, à partir du XIXe siècle, par une sorte de flatterie. La domestication des femmes a pris une autre tournure, avec des justifications morales, médicales. C’était une manière plus douce de poursuivre un travail de domestication commencé de manière très violente par la chasse aux sorcières.

Il y a donc une histoire, celle de la chasse aux sorcières, qu’il importe de mieux connaître ?

« Les effets de ces chasses ont pesé sur toutes les femmes de la société : une injonction à se tenir à carreau. »

Oui. C’est une histoire qu’on refoule beaucoup. Moi-même, j’ai réalisé que je ne la connaissais pas. Quand on pense au sabbat, au pacte avec le diable, ces éléments nous paraissent fantaisistes ; ils nous amènent à penser que les chasses aux sorcières elles-mêmes étaient fantaisistes, irréelles, alors que c’étaient des crimes de masse. Il y a un refus de regarder cette histoire en face et une bataille d’interprétation autour d’elle. Beaucoup d’historiens n’acceptent pas le fait qu’il s’est agi d’un crime de masse misogyne. C’est donc une histoire à la fois refoulée et très présente dans notre inconscient et nos imaginaires puisque l’image de la sorcière s’est perpétuée par les films, les peintures, etc.

Vous dites que ce processus de stigmatisation a pris une autre tournure au XIXe siècle. Mais des camps de sorcières existent encore. Dans son film I Am Not a Witch, la réalisatrice Rungano Nyoni parle des camps de sorcière de Zambie…

Oui, il y a des camps en Afrique — au Ghana ou en Zambie —, mais aussi en Inde… Il y a toujours des femmes qui sont lynchées parce qu’on les accuse d’être des sorcières. Federici s’intéresse à ces cas et à la sorcellerie contemporaine, mais mon livre en parle peu.

À propos de Federici, justement : vous résumez sa thèse, exposée dans Caliban et la sorcière, ainsi : « L’asservissement des femmes nécessaire à la mise en place du système capitaliste est allé de pair avec celui des peuples déclarés inférieurs

, esclaves et colonisés, pourvoyeurs de ressources et de main-d’œuvre gratuites. » Cette thèse qui cherche à superposer la mise en place du capitalisme et la domination masculine et coloniale a suscité de nombreuses controverses historiques2. Est-ce une approche que vous partagez ?

La thèse de Federici n’est qu’un aspect secondaire du sujet essentiel de mon livre — sauf peut-être dans la partie sur l’assignation à la maternité et l’angoisse autour de l’avortement dont elle parle beaucoup. Quant à la thèse même de Federici, je pense qu’elle est un peu rapide sur certains points mais qu’elle se tient tout à fait dans l’ensemble. C’est d’ailleurs une thèse qui est partagée par beaucoup d’autres personnes qui ont travaillé sur la chasse aux sorcières ! Ce qui me paraît frappant, c’est la résistance de beaucoup d’historiens à cette thèse : on dirait qu’il leur est impossible d’interpréter ce moment de l’histoire de manière féministe.

Stéphane Burlot

Que répondriez-vous aux personnes qui vous diraient qu’il n’y a pas assez de victimes pour qu’on considère cet événement comme un fait historique majeur ?

On estime qu’il y a eu de 50 à 100 000 victimes en Europe. Mais le chiffre est très contesté, et ne compte pas toutes les femmes qui n’ont pas été exécutées mais lynchées, bannies, qui se sont suicidées. Je ne pense pas que c’est le nombre de mortes qui détermine l’importance de l’événement. L’exemplarité des supplices s’est étendue bien au-delà des victimes directes. Cette exemplarité a façonné un imaginaire qui a imprégné toute une société, sur une aire géographique étendue, pendant une longue période.

La sorcière est pour vous à la fois l’incarnation du « visage le plus désespérant de l’humanité » et « la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations ». Peut-on dire que la revendication de l’image de la sorcière par les mouvements féministes dans les années 1970-80 illustre un retournement du stigmate ?

« Retourner le stigmate, c’est prendre au mot la peur de ces juges : nous allons être aussi terrifiantes que vous nous accusez de l’être. »

Tout à fait. C’est le retournement de l’image de la femme victime en femme forte. Les femmes accusées de sorcellerie pendant les chasses aux sorcières étaient des victimes absolues : elles appartenaient, dans leur écrasante majorité, aux classes populaires — elles étaient donc particulièrement démunies face à la machine judiciaire. Elles incarnent l’injustice absolue, l’arbitraire le plus total, sans aucune protection possible. Mais dans les fantasmes des bourreaux et des juges, ces femmes étaient toutes-puissantes ; on leur prêtait des pouvoirs incroyables. Retourner le stigmate, c’est prendre au mot la peur de ces juges : nous allons être aussi terrifiantes que vous nous accusez de l’être.

Comment qualifier le genre de votre ouvrage, empreint d’expériences personnelles et même d’humour ?

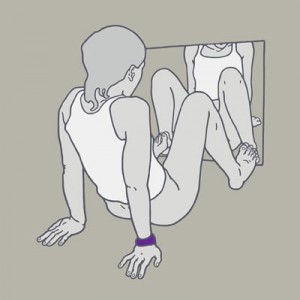

Cela m’intéresse de suivre une ligne entre le développement personnel et le propos politique. Des femmes se sont emparées de cette dénomination de sorcière de manière politique ; j’essaie de voir comment on peut s’en emparer dans une optique de développement personnel, comme quelque chose qui peut permettre de construire une puissance au féminin. Ce qui me gêne d’ordinaire dans les livres de développement personnel, c’est le fait qu’il n’y ait pas de déconstruction et de critique des systèmes de domination. Mais je pense qu’on peut partir de soi pour déconstruire les mécanismes dont on a pu être victime. Nous changeons, mais nous regardons aussi différemment ce qui nous entoure, nous nous socialisons différemment. Une fois qu’on a fait ce travail-là pour soi, on peut le faire pour les autres : c’est une démarche de libération à la fois personnelle et collective.

Vous parlez du fait d’écrire comme un acte de courage mais aussi d’encouragement, pour vous, pour les lectrices…

Il y a quelque chose que j’ai l’impression d’avoir beaucoup observé aussi bien chez moi que chez les autres, et dont je parle dans ce livre, c’est ce que j’appellerais le réflexe de rendre service. On a intégré qu’en tant que femme, ce qu’on peut faire de mieux, c’est de se mettre au service d’un projet porté par une figure masculine. Nous avons si bien intégré cette idée qu’il devient difficile de prendre des initiatives sans nous mettre à la remorque d’un projet masculin. On parle souvent des hommes qui ont volé des créations ou des travaux à leurs amantes, à leurs collègues et à leurs compagnes, mais j’ai l’impression que le phénomène d’autocensure est très important. Mais on peut s’en libérer facilement : je raconte dans Sorcières un moment de déclic, un moment où je me suis rendue compte qu’un homme dont j’admirais l’œuvre cherchait à détourner mon énergie pour la mettre au service de sa carrière. C’était un piège dans lequel j’étais tombée avant, mais, à partir de ce moment, j’ai su que je n’y retomberai plus.

Stéphane Burlot

Vous dessinez les trois types de « sorcières » pourchassées : les femmes indépendantes, les femmes qui n’ont pas d’enfant, les vieilles femmes. Pourrait-on inclure, dans la femme indépendante, la femme qui ne se cantonne pas à la sphère domestique ? La sorcière, c’est aussi celle qui détourne les objets traditionnellement associés à la sphère domestique, comme le balai…

Oui. C’est en quelque sorte la suite de mon ouvrage Chez soi — Une odyssée de l’espace domestique. La chasse aux sorcières correspond à un moment où les femmes sont chassées de nombreux corps de métiers, où on les assigne au rôle maternel et à la sphère domestique. L’indépendance des femmes et la participation à la vie sociale sont mal vues.

Un chapitre entier est consacré au choix de ne pas avoir d’enfant. Alors qu’un slogan célèbre du mouvement féministe est « Un enfant si je veux, quand je veux », vous vous interrogez uniquement sur la première partie de ce slogan. Avez-vous eu l’impression de vous attaquer à un tabou ?

« Pourquoi considère-t-on qu’avoir des enfants est le choix naturel par défaut alors que la Terre est surpeuplée ? »

Il y a un déficit de réflexion sur le sujet qui est stupéfiant. On a souvent cette image des mégères féministes qui détestent la maternité et veulent en dégoûter les femmes. En réalité, les textes féministes en parlent peu. La revendication de ne pas faire du tout d’enfants n’a pas tellement été défendue. Il a pu y avoir des attitudes individuelles qui ont été problématiques : Erica Jong, une féministe américaine, raconte qu’elle a fait une lecture, devant une assemblée féministe, d’un de ses poèmes sur l’importance de la maternité dans sa vie et que cette lecture a été sifflée. Même si ces femmes ont dû être agacées qu’on leur resserve un discours rabâché, c’était une attitude assez moche de leur part. Il faut respecter les expériences de chacune — un désir qui peut être là ou ne pas l’être. Il faut respecter les deux cas de figure. Mais je trouvais important de développer un discours qui est souvent peu développé : le choix de ne pas avoir d’enfant. On nous dit que vouloir un enfant, c’est quelque chose qui vient des tripes, qu’on ne peut questionner. Pourtant, nous sommes quelques-unes à avoir des tripes et à ne pas en vouloir. Ce discours fait l’impasse sur une pression sociale qu’on masque souvent sous le mot d’instinct. Dans notre société, on peut choisir d’avoir ou non des enfants… à condition d’en avoir. On peut se demander pourquoi il y a une telle censure sociale, pourquoi on considère qu’avoir des enfants est le choix naturel par défaut alors que la Terre est surpeuplée, alors que l’avenir de la planète fait peur à tout point de vue. Les réactions face aux femmes qui ne veulent pas avoir d’enfants montrent à quel point on considère les femmes comme les représentantes d’une essence unique. La femme qui ne veut pas avoir d’enfants entendra « Ah, mais tu devrais penser à celles qui en veulent mais n’en ont pas ». Quel est le rapport ? Dire cela, c’est considérer les femmes comme des créatures plus ou moins interchangeables.

Vous parlez de la manière dont la société peut construire des désirs, mais aussi des fantasmes autour de « l’horloge biologique ».

Cela croise la stigmatisation de la vieille femme et de la femme sans enfant. Avec cette idée de l’horloge biologique, on soumet probablement les femmes à une pression exagérée : on ne cesse de leur dire qu’il faut être mères, qu’il faut se dépêcher, sinon ce ne sera plus possible, elles auront raté leur destin.

Des pressions sociales s’exerceraient sur toutes les femmes, indépendamment de leur classe sociale ?

Oui, globalement. Certes, les femmes des classes supérieures ont plus de moyens pour bien se nourrir, pour être en bonne santé, pour prendre soin d’elles. Afficher un corps jeune et sain, c’est souvent un marqueur social très fort. Mais cela traduit aussi une pression sociale très forte. Généralement, je pense que ces injonctions sont ressenties par les femmes sur toute l’échelle sociale.

Stéphane Burlot

Vous parlez des femmes en général, contrairement à certaines ou certains, comme l’écrivain britannique Redfern Barrett, qui proposent une approche de la sorcière queer…

J’ai l’impression que cela peut concerner toutes le femmes. C’est très facile d’être une sorcière. La voie est tellement étroite quand on veut être une femme acceptable socialement (est-ce même possible ?) : il est impossible de ne pas se retrouver dans le rôle de la sorcière à un moment ou à un autre. Sinon, on est une créature contrainte et ligotée, sans plus rien d’authentique. Peut-être que les femmes vieilles sont les plus confrontées à cette catégorisation. Nous allons toutes vieillir mais, pourtant, dans notre société, il n’y a pas de bonne manière de vieillir pour une femme.

Parlons d’un autre aspect de votre ouvrage. Vous associez à ce que vous appelez une « forme de sorcellerie » une critique de la rationalité. Est-ce une critique de la rationalité ou du mythe de la rationalité ?

Les deux. C’est une critique d’une tendance à s’accrocher à la raison comme la seule manière d’appréhension possible du monde. J’ai été fascinée par des ouvrages sur la physique quantique qui montraient que, dans ce domaine, plus on progresse, plus on débouche sur d’autres choses qu’on ne connaît pas. Reconnaître les limites de la science, de la raison, c’est aussi une manière de légitimer la création artistique comme un moyen de faire progresser la connaissance humaine.

Mais la démarche de votre ouvrage, « aller débusquer, dans les strates d’images et de discours accumulés, ce que nous prenons pour des vérités immuables, mettre en évidence le caractère arbitraire et contingent des représentations qui nous emprisonnent à notre insu et leur en substituer d’autres, qui nous permettent d’exister pleinement » — ce que vous présentez comme une « forme de sorcellerie » —, pourrait au contraire être lue comme un projet émancipateur tout à fait rationnel.

« Les individus sont des perturbations provisoires dans un champ d’énergie : cela nous inscrit dans l’univers de manière fascinante… »

Oui, c’est vrai. Et je suis aussi très intellectuelle. Mais je pense que l’émotion est très importante, qu’écouter ses émotions est un réflexe tout à fait sain. Il y a quelque chose à revoir dans le partage que nous faisons habituellement entre la raison et l’émotion. L’émotion est toujours là, nous ne pouvons avoir une raison débarrassée de l’émotion. C’est un peu effrayant, mais il n’y a rien à faire contre ça — donc autant le savoir et le prendre en compte.

Votre critique de la raison n’est-elle pas un peu caricaturale ? Vous dites qu’elle nous amène à concevoir le monde « comme un ensemble d’objets séparés, inertes et sans mystères », alors que le principe de la science — positiviste — est de mettre les objets en rapports les uns avec les autres par la notion de lois.

Ce qui m’intéresse avec la physique quantique, ce n’est pas la notion de rapports ou de lois, mais d’enchevêtrement. Un objet qui a l’air isolé ne l’est pas. Les individus sont des perturbations provisoires dans un champ d’énergie : cela nous inscrit dans l’univers de manière fascinante… Nous tirons beaucoup de nos représentations du monde de l’état de la science ; ces représentations sont souvent en retard sur l’état réel de la science.

Vous opposez la science instrumentale et une émotion qu’on pourrait appeler « sorcellerie », mais l’opposition est-elle si tranchée ? Les sciences humaines ne proposent-elles pas un mode de scientificité et de connaissance non instrumental ?

Oui. Je pense d’ailleurs que les sciences humaines ont été en avance parce qu’elles ont émis l’idée que l’observateur perturbe ce qu’il observe et qu’il faut en tenir compte. Mais cette notion n’a pas encore été pleinement intégrée s’agissant des sciences dures.

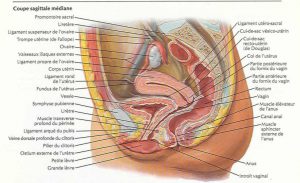

Vous présentez Descartes comme un tournant, rationaliste, dans la séparation entre le corps et l’âme ; un tournant ayant entraîné une vision instrumentale de la nature. Cette opposition entre le corps et l’âme était déjà très présente dans le corpus chrétien.

Cela me paraît évident. Je n’en ai sans doute pas beaucoup parlé dans cet ouvrage car je l’ai fait dans Beauté fatale. La tradition chrétienne a eu une forte influence sur notre vision actuelle du corps comme séparé de l’âme, comme quelque chose dont il faut s’occuper… comme cette actrice qui comparait le corps à une voiture, or une voiture on peut en sortir, on peut en changer, alors que quand il s’agit de notre corps, nous ne le pouvons pas ! Ces images nous viennent d’une tradition qui veut que le corps soit dompté, qu’il peut faire obstacle au salut, qu’il doit être traité comme un ennemi. Mais il y a quelque chose qui se joue avec Descartes, à ce moment-là : il représente un point de bascule — ce qui ne veut pas dire que cela n’a pas été préparé avant.

Stéphane Burlot

Peut-on, comme vous semblez le faire, présenter la médecine comme un exemple de la science rationnelle et froidement objective ? La médecine n’est pas vraiment le paradigme de la raison théorique, c’est une science tardive, très empirique…

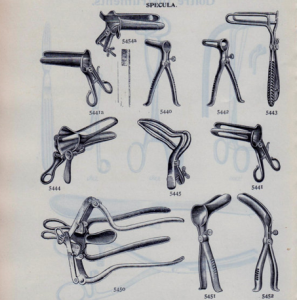

Il s’agit d’une question de coïncidence historique. Les guérisseuses, qui auparavant étaient tolérées, ont été éliminées car leurs agissements sont apparus diaboliques, comme un obstacle à la création d’une science masculine officielle. Je pense que cette définition de la science a déterminé la manière dont on soigne aujourd’hui : c’est la même attitude conquérante, le même rapport à la nature, au monde et aux femmes, dominateur et agressif. Les médecins, en se débarrassant des sorcières guérisseuses, ont acquis un monopole qu’ils ne méritaient pas. Elles étaient souvent bien plus compétentes qu’eux, avec une bonne formation empirique, liée à l’expérience et à la connaissance des corps.

Vous faites état d’expériences personnelles médicales difficiles et écrivez : « Il y a quelque chose d’euphorisant, de galvanisant à faire ainsi tomber les murs entre des expériences isolées […]. Je m’aperçois que l’espoir de changer les choses m’amène à m’intéresser activement au sujet, alors qu’auparavant je ne demandais qu’à oublier les expériences pénibles. » N’est-ce pas la définition de l’émancipation : transformer, collectivement, ses expériences difficiles en force ?

C’est drôle, je n’avais pas forcément relié ces phrases à cette démarche d’émancipation, mais c’est tout à fait juste. Ce qui m’a toujours agacée à propos de la soi-disant victimisation, c’est le discours qui veut nous faire croire que se dire victime de quelque chose va nous rendre faibles et va faire de nous des créatures gémissantes. J’ai toujours eu l’impression que c’était l’inverse. C’est en prenant conscience qu’on est victime, qu’on peut se libérer. Dire qu’il ne faut pas se victimiser, c’est dire en réalité qu’il ne faut pas se battre. Si on ne passe pas par cette étape, comment se libérer ?